前言

第一章 社会和个体:人格性和非人格性关系

第二章 爱情作为由象征而一般化的交流媒介

第三章 交流可能性的演化

第四章 爱情语义学的演化

第五章 爱情的自由:从理想到悖论

第六章 激情:过度的修辞和不稳定性的经验

第七章 从风雅到友谊

第八章 引导性差异:快感/爱情

第九章 爱情针对理性

第十章 通向个体化的路上:18世纪的酝酿

第十一章 性的纳入

第十二章 不可交流性的发现

第十三章 浪漫主义爱情

第十四章 爱情和婚姻:论再生产的意识形态

第十五章 今日如何?问题和替代方案

第十六章 爱情作为互渗入系统

术语索引

· · · · · · (收起)

具体描述

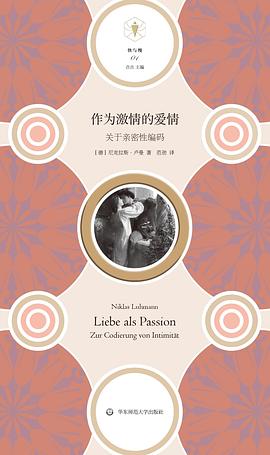

爱情现象学探讨在卢曼的社会理论整体框架中扮演了一个特殊角色。从学术生涯伊始,卢曼就涉入这一主题,在1968/1969年冬季学期代理阿多诺的法兰克福大学社会学教席时,他选择了“爱情”为授课主题。

卢曼认为,西方的爱情语义学自16世纪后半叶以来的形式变化,反映了造成人格性亲密性日益增长的社会分化。爱情媒介从社会系统中分化而出,17世纪古典主义文学中出现的“激情”语义学在其中发挥了关键作用,这一作用的实质是以悖论化代替过去的理想化作为编码路径。可见,亲密关系对于卢曼的吸引力就在于,它是以悖论为生命力的交互作用系统,为了展开恋人间行动/体验的悖论而存在。爱情悖论的系统化能力,间接地提醒人们,不确定性并非秩序的敌人,反而是对冲不确定性的最佳手段,而爱情秩序的存在,也证明某些后现代理论家提出的绝对混沌并不成立。

用户评价

##看似复杂的理论证明了一个浅显易懂的结论

评分##不同的时代/社会/文化/作品分化出各种符码,决定了每个人的爱情模式,概念库存中储备的大量剧本,指导我们上演预设的角色,伴侣双方无法直接沟通,只能各自和媒介达成一致。现代爱情最重要的三个语义学资源:中世纪的理性爱情、古典主义的风雅爱情、浪漫派爱情,它们从理想化、悖论化过渡到问题化的阶段,行动和体验同时发生、瞬间和永久共同在场,做一个合格的爱人,就是将悖论无限拖延,交流成功的标志是不确定性的维持,这种状态的极致就是亲密关系。

评分##匆匆翻了翻,感觉整个框架建立得还是很有新意的。比较拍案的是把“爱情”视作一种非理性可讨论的独立性存在。实际上整本书在讨论的就是“爱情”的独立性的发现、确认与发展。

评分##看似复杂的理论证明了一个浅显易懂的结论

评分##匆匆翻了翻,感觉整个框架建立得还是很有新意的。比较拍案的是把“爱情”视作一种非理性可讨论的独立性存在。实际上整本书在讨论的就是“爱情”的独立性的发现、确认与发展。

评分##我猜他肯定在法国生活

评分##看似复杂的理论证明了一个浅显易懂的结论

评分##譯者非常有心,買之前不知道如此硬核,第一次接觸語義學這個概念,所幸不太難懂。

评分##爱情不需要理论,需要实践

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有