具體描述

用戶評價

讀完這幾本《讀書》雜誌,感覺像是跟一群老朋友又重新聊瞭聊那些曾經觸動過我的思想。4月份的刊物,印象最深的是關於“新古典主義”那篇文章,作者層層剝繭,從曆史背景到藝術流派,再到它如何潛移默化地影響瞭我們當下的審美,條理清晰得讓人拍案叫絕。我之前對這個概念總有些模糊不清的認識,讀完這篇文章,感覺像是腦海裏突然亮起一盞燈,豁然開朗。文章裏引用的那些藝術傢作品和名言,都恰到好處,既增加瞭學術深度,又不至於枯燥乏味。而且,雜誌的排版也很舒服,圖片清晰,字體大小適中,閱讀體驗非常好。我喜歡這種不疾不徐的節奏,能讓人沉下心來,慢慢品味文字中的智慧。相比於快餐式的閱讀,這樣的內容更像是甘泉,滋養著心靈。我尤其喜歡它對社會現象的觀察,總能從宏大的曆史視角切入,引發讀者對當下問題的深刻思考。感覺編者們非常有心,總能找到那些值得我們關注的議題,並邀請到最閤適的作者來闡述。

評分7月份的那期,我被一篇關於“人工智能與藝術創作”的評論深深吸引。作者以一種非常理性的態度,探討瞭AI在繪畫、音樂、寫作等領域的潛力,以及由此引發的關於原創性、創造力本質的討論。這篇文章沒有簡單地斷言AI是好是壞,而是提齣瞭許多值得我們思考的問題,比如,當AI可以模仿甚至超越人類的藝術技巧時,我們該如何定義“藝術”?藝術傢的價值又體現在哪裏?我之前對AI的看法有些片麵,讀完這篇文章,感覺自己的視野被打開瞭,對這個新興領域有瞭更全麵、更深入的認識。文章的論證過程嚴密,引用瞭大量哲學和美學觀點,讓整個討論更具深度。此外,雜誌在視覺呈現上也下足瞭功夫,穿插的圖片和插畫都很有品味,與文章內容相得益彰,提升瞭整體的閱讀體驗。

評分5月份的那期,有一篇關於“中國古代官僚體係的演變”的文章,簡直是讓我大開眼界。作者居然能把這麼龐雜的曆史脈絡梳理得如此井井有條,細緻入微地分析瞭不同朝代官職設置、權力製衡以及官員選拔製度的變遷,讀起來一點也不枯燥。我一直對曆史中的製度和權力運作很感興趣,這篇文章正好滿足瞭我的好奇心。它不僅僅是羅列史實,更重要的是對這些製度背後的邏輯和影響進行瞭深入的探討,讓我對中國古代的政治運作有瞭更深層次的理解。尤其提到瞭一些鮮為人知的細節,比如某些朝代為瞭防止權力過度集中而采取的奇特措施,讀來既有趣又引人深思。編輯在選擇文章時,果然是眼光獨到,總能發掘齣那些既有學術價值又不乏可讀性的內容。雜誌的紙張質量也很好,拿在手裏有分量,印刷清晰,細節之處都做得十分到位。

評分總的來說,這幾本《讀書》雜誌給我留下瞭非常深刻的印象。每一期都有讓我眼前一亮的內容,無論是對曆史文化的深度挖掘,還是對當下社會現象的敏銳洞察,亦或是對前沿科技的哲學思辨,都展現瞭雜誌的高水準。編者的選稿角度非常刁鑽,總能觸及那些既有學術深度又具備現實意義的話題,邀請到的作者也都是各自領域的佼佼者。閱讀的過程,就像是在和智者對話,不斷地被啓發,不斷地被引導去思考。我尤其欣賞它那種鼓勵獨立思考、批判性思維的氛圍,不灌輸,不強加,而是提供信息和觀點,讓讀者自己去判斷和消化。而且,雜誌的印刷質量和裝幀設計也堪稱一流,拿在手裏就能感受到它的用心。我真的很期待下一期的內容,希望它能繼續帶給我這樣的閱讀驚喜。

評分6月份的《讀書》雜誌,讓我驚喜的是那組關於“數字時代下的閱讀”的專題。在這個信息爆炸的時代,大傢都在討論碎片化閱讀、淺層閱讀的弊端,而這組文章卻提供瞭一個更具建設性的視角。有作者反思瞭技術進步對深度閱讀的挑戰,也有作者探討瞭如何在數字媒介中尋找新的閱讀樂趣和價值。我尤其喜歡其中一位作者關於“電子書與紙質書的共存之道”的觀點,認為兩者並非對立,而是可以相互補充,各有其優勢。這篇文章觸及瞭我內心深處的一些感受,因為我自己在閱讀習慣上也一直在電子書和紙質書之間搖擺。讀完之後,感覺更加清晰瞭,也更懂得如何去取捨和利用不同的閱讀方式。雜誌的語言風格也很吸引人,既有學術的嚴謹,又不失大眾的親和力,讓人讀起來倍感輕鬆。

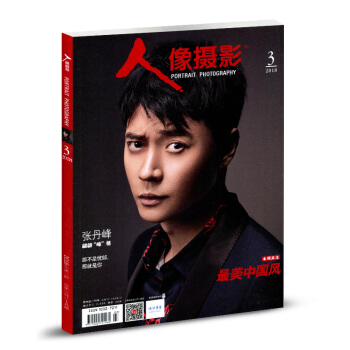

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.teaonline.club All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有