【话题】

谷歌把我们变蠢?/尼古拉斯·卡尔

从“爱拼才会赢”到“诞生”——一个录音带世代的告白/张钊维

躺椅上的精神分析师——拉康派在中国/索马里

现代都市里的“算命人”/梁鸿

绝望的山/谢丁

【访谈】

西川:这个时代不应该被浪费掉/许知远

【影像】

理想的蓝色/马秋莎 刘宽

【小说】

冬喜/姜晓明

【随笔】

长路漫浩浩,写给远方的你/张知依

【诗歌】

弱电间/范晔

【评论】

读朱西甯/李静

全球书情/陈儒鹏

《在世界的门外》

【话题】

布罗茨基在纽约/亚历山大·杰尼斯

一个都市人的童年/胡晴舫

与衰落共存/许知远

威尼斯行记/赋格

【访谈】

黄盈盈:谈论性的快乐,是抑制性暴力的重要途径/刘婧

【影像】

城岭/郭国柱

【小说】

黑水潭/蒯乐昊

【澳大利亚文学专栏】

C代表Cockroach(蟑螂)/许莹玲(Julie koh)

文明大厦/许莹玲(Julie koh)

【随笔】

罗马家族/晓宇

【诗歌】

以星光柔弱的拐杖/凌越

【评论】

私/李炜

全球书情/郑羽双 曾庆睿

· · · · · · (收起)

具体描述

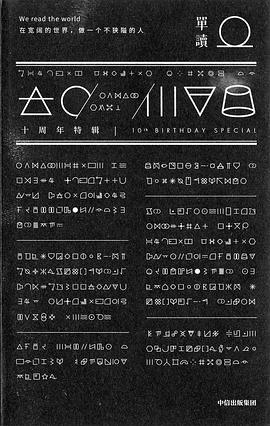

《单读·十周年特辑》首次推出上下两册,《时间的移民》与《在世界的门外》。

上册聚焦“时代性”,将目光从难以名状的此时此刻移开,转向人类社会在不同年代里的文化状况,试图追问:互联网与新技术是如何影响社会心理,大众文化如何慢慢吞噬社会,都市与乡村的关系又是如何一步步走到今天 ;

下册退后一步,聚焦“空间性”,勾画纽约、柏林、开罗、威尼斯等城市的文化图景,通过文学和历史的方式重游布罗茨基、本雅明、阿斯旺尼等人生活与工作过的地方,在保守主义民粹主义泛滥的今天,重新成为世界的陌生人,也重新发现自我。

《单读》是单向空间的品牌出版物。它团结着新一代作者和读者,内容以小说、诗歌、文化评论、思想随笔、非虚构报道和艺术作品为主,推崇沉静、深入、优雅的阅读,尊重清醒、独特、富有活力的声音。

2019年是《单读》书系创办的第十年,《单读·十周年特辑》是过去时光的答卷,也是未来岁月的开篇。这套纪念版《单读》,汇聚了十年来重要作者的原创文章,以及国内外的新人新作,它集中展示了这十年来我们的文学痛点和问题意识,代表着新一代中国作家看待世界以及中国本土社会的历程。

如果你是《单读》的老读者,这套书是最好的纪念,如果你还没有看过《单读》,那么这套书也是最好的开始。

【名家推荐】

我参与编辑过很多夭折的书,《单读》的生命力经常令我自己惊叹。因为不断有年轻而杰出灵魂的加入,我认定它还会长久、富有韧性地存在下去。

——许知远

过去的十多年,是人心随技术迅疾更新的年代,也是一切在不知不觉间速朽的年代。生活在其间,要敏捷于变化,又能保有持久的决心,这是一种必要的法则。回想《单读》的创办,正是这份敏捷,更多的是持久,让它免于转瞬即逝的激情,从而在时间里拥有自己的轨迹,和可供回顾的纵深。

——郭玉洁

《单读》提供了一种智性、理性而又并不因此而冷漠的审美。它是一本对青年有号召力的书。它使它的读者变得年轻而上进。

——阿乙

《单读》一直是一个单独的存在,有自己的坚持、审美和品位,有感召力,有愿意为它工作的年轻人和愿意为它添砖加瓦的写作者。它始终在尝试用已有的力量和资源,传达自己想要传达的东西,这是一种令人尊敬的态度。

——双雪涛

我理想中的《单读》是不断自我变法,永远免疫于一切标签的……然而我怎么想并不重要。《单读》会给我惊喜。

——范晔

我有点吃惊《单读》活了十年,就像我没有想到自己也写了快十年。十年了,我们都还在这里,不怎么成功,不怎么挣钱,但没有放弃。这件事的唯一意义可能就是,证明一本书和一个人都可以活得小众、边缘,像闪亮银河外散落的小星,这条路也没那么辛苦,只要你走下去。

——李静睿

用户评价

##太喜欢西川那篇了!

评分##访谈部分和许知远埃及游记印象深刻。

评分##早课:跨年前读完《单读·十周年》特辑,去现场听吴琦和许知远讲,改变了阅读视角,把单读放在了一个比较语境中,以及问答采访的假想代入(换我回答如何),因为要更宽阔吗,和牟宗三所处时代的时风、学风、文化理想比较阅读,当时也是在宗教堕落、民主政治运用和科学之首出庶物的背景下,真实人品,真实道德都不讲,时代精神非人格化,单读要谈的困境不是新的,只是看困境的人如果放到先贤的视野,我们面对的还是那个,从量的(大数据的市场、审美)、规模化的(超大企业逐利),非人格化(纯科学理智和技术单一论)的窒息中恢复人格、品位和道德。否则我们就还是时代喧哗里抒抒情。

评分##访谈部分和许知远埃及游记印象深刻。

评分十周年特辑真的质量太高了,尤其是话题与访谈的部分,篇篇精彩。一本关于时代性,一本关于空间性,早期的几篇文章放到现在看都毫不过时,新旧文章经过重新编排后也发生很有意思的对照,比如上一篇是讲拉康派在中国,下一篇是讲都市里的算命人。十年,放在这个瞬息万变的时代里,对一本刊物来说已经是不短的时间了,更不要说它还朝着原先的方向航行。真的是非常值得收藏的纪念特辑。(蒯的小说也很好看很惊喜!)

评分##两本各有一篇最喜欢的文章,一个是布罗茨基在纽约,一个是许知远和西川的对谈,希望单读继续做下去,找到自己的未来。

评分##读这本书时,单向街因为经营困难发出援助信,真希望这系列能像许知远所说能办100期,里面的文章虽然繁杂,诗歌,摄影,小说,冷门的外国作品,但都闪耀着思考,剖析,生气勃勃的花火,是属于文字能展现的最大能量

评分##早课:跨年前读完《单读·十周年》特辑,去现场听吴琦和许知远讲,改变了阅读视角,把单读放在了一个比较语境中,以及问答采访的假想代入(换我回答如何),因为要更宽阔吗,和牟宗三所处时代的时风、学风、文化理想比较阅读,当时也是在宗教堕落、民主政治运用和科学之首出庶物的背景下,真实人品,真实道德都不讲,时代精神非人格化,单读要谈的困境不是新的,只是看困境的人如果放到先贤的视野,我们面对的还是那个,从量的(大数据的市场、审美)、规模化的(超大企业逐利),非人格化(纯科学理智和技术单一论)的窒息中恢复人格、品位和道德。否则我们就还是时代喧哗里抒抒情。

评分##想不到已经10年了。另外,豆瓣标注是精装,这个『精装』和我认知的『精装』不是一回事啊

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有