具體描述

編輯推薦

注意,一旦翻開本書,你就是共犯。

本書成就瞭推理界最後一個絕對不可能實現的計謀——讀者就是凶手!

我是一名碌碌無為的作傢。

一天,我收到一封匿名來信。

寫信的人稱想和我做一筆交易,他有一個Z極推理計謀想賣給我,齣價兩億日元……

所謂的Z極推理計謀就是——讀者是凶手。

這裏所說的讀者並非單指某一個讀者,而是讀過這本書的所有人!

正在讀本書的你,會如何抉擇?

內容簡介

《*後的計謀(精)》講述瞭:一天,我(作傢)收到一封來信,寫信的人香阪誠一說,自己很愛讀推理小說,並且有一個構思,可以將推理小說界不可能的手法變為現實——讀者是凶手。但是自己缺錢,希望把這個構思賣給我。我半信半疑。可是信又來瞭第二封、第三封。直到警察上門拜訪,我纔意識到這關乎殺人案。同時,我定期拜訪一名心理學教授,嚮他討教超能力的問題。我收到來信、我嚮朋友討教、拜訪教授三條綫構成瞭故事的主體。*終,香阪誠一死瞭,死於心髒病。

作者簡介

深水黎一郎,1963年生,日本小說傢。2007年以《最後的計謀》獲得梅菲斯特奬。2011年以《人類的尊嚴和800米》獲得第64屆日本推理作傢協會奬。

精彩書摘

您聽說過“留給推理小說界的最後一個不可能實施的計謀”這麼個說法嗎?

自從埃德加·愛倫·坡開創瞭推理小說以來,時至今日,已經有無數的推理小說問世。在很長一段時間內,被稱作推理小說的王道,是以抓捕犯人為目標的“本格推理小說”。在故事的最後,名偵探會將事件的關聯者聚在一起,通過清晰透徹的推理以及簡潔明快的邏輯,成功地揭發極其狡猾的犯人的犯罪手法。而且最後,總是齣乎意料地道齣真正的犯人,即所謂大團圓的場麵。我雖然稱不上推理小說的忠實粉絲,但在童年時期,也多次看到書裏的這種場麵,緊張得心撲通撲通直跳。

然而最近聽說,這種本格推理小說,與其“本格”的名稱相反,在推理小說的世界裏是很吃不開的。

不對,據說“吃不開”還是經過斟酌之後的說法呢,說得更準確一點,就像是被記載在瀕危物種名錄上的珍稀動物那樣,麵臨著滅絕的危機。

當然這個趨勢好像並不是最近纔開始的。從曆史上來看,以找齣凶手為主旨的“本格推理小說”的數量,從某個時期開始不斷減少。而一開始就知道誰是凶手,描寫偵探和警察是如何擊敗凶手縝密的完美犯罪和不在場證據的作品(記憶中曾經把這樣的描寫稱為“倒敘型”等等),或是描寫警察組織本身的問題及矛盾的作品,以及揭示社會陰暗麵為主題的作品等,在數量上逐漸占據瞭優勢。近幾年,這一趨勢還在不斷發展,在每年年底各種雜誌上發錶的年度推理小說排行榜中占據前幾位的,可以說大多是被稱為偵探小說或是犯罪小說的作品,而不是解迷式的本格推理小說,這種現象在近年絕不是稀奇的事。甚至還齣現瞭不少基本沒有解謎要素的,多年前,被歸類於恐怖小說或懸疑小說,以至科幻小說及冒險小說等類彆的作品。

其中,也有肯定這種狀況的見解,稱推理小說的“山麓拓展瞭”。果真如此嗎?不如說是以各種理由,逐漸消除傳統的“本格推理小說”的身影,讓其他題材小說占據其空位更為正確吧。倘若現在廣義的“推理小說”逐漸淪為娛樂小說的同義詞的話,那並非是本格推理小說的勢力擴大瞭,而是不斷被淡化和擴散瞭的産物,就如同麵包圈一樣,在其中間被打開瞭一個大口子,不知有此感受是否隻是我一個人?

為瞭避免誤解,我得事先說明一下,這些都是我個人的觀點。而且我既不是推理小說的評論傢也不是研究者,更沒有絲毫想要長篇纍牘地進行講解的意思。隻是在進入正題之前,無論如何要確認一件事情,纔說瞭這些話的。請您耐心地再看一會兒吧。

我認為從來沒有像“本格推理小說”這樣,成立以來就伴隨著各種各樣的批判聲音的文學體裁。因為從推理小說剛剛誕生之初,它的鼻祖愛倫·坡就受到瞭許多不著邊際的批判,比如批評他將隻有作者知道答案的殺人事件或暗語作為素材來寫小說是怯懦的行為等等。聽說愛倫·坡將在現實中發生的未得到解決的案件,寫成一個提供解答似的短篇,也是為瞭迴應那些批判聲音。

即便時代變遷,圍繞本格派推理小說的批評也沒有停止。批評傢們對本格派推理小說批評的重點主要是認為其缺少寫實性。比如犯罪場所一般被設定在遠海的孤島或是被大雪封閉的山莊等等限定瞭人數的地方,嫌疑人何必要選擇在這樣的環境裏實施犯罪呢?假如凶手真的不想因為殺瞭人被捕的話,何不趁著黑夜,在街頭無差彆殺人,不是更符閤情理嗎?此外,凶手為什麼偏偏要選擇案發之後,就在警察、偵探正在宅邸內四處搜查時,又去殺第二個人呢?至少也應該等風聲過去再說啊,凶手難道沒有最起碼的自我保護意識嗎?還有在最後的大結局部分,為什麼指證真凶的隻有法庭一般不會采用的間接證據,而真凶在供述自己作案手段時,就像在吹噓什麼瞭不起的事似的口若懸河地坦白自己的作案手法呢?為什麼要讓凶手在關鍵時刻自殺,以這種突兀的方式來結束故事呢?諸如此類的批評。上述這些質疑,在尋找罪犯的本格派推理小說世界裏傑作輩齣的時代中可能不會成為問題,但是在當今社會,科學技術飛速發展,連孩子都變得對那些荒誕無稽的神話、童話故事不加理睬的環境下,這些質疑逐漸成為瞭不可忽視的問題。有不少人都有這樣的經曆:小時候緊張地讀過聽過的推理小說,長大之後再次讀起時,會發現其情節發展太偏離現實,而深感失望。

那麼,缺乏現實性是本格推理小說衰退的原因嗎?

以個人所見,我覺得那隻不過是原因之一。應該還有更深層次的原因。

根本原因就在於該體裁內在的資源已被發掘殆盡。

“體裁內在的資源已被發掘殆盡”,我這麼一寫,看起來難以理解,歸根結底,就是使本格小說成為推理小說王道的“齣乎意外的犯人”這一模版已經差不多枯竭瞭。而偵探、受害者、死者、動物(猩猩、蛇等)、案件記述人、自然現象(風或雪等)等全是犯人,不諳世事的孩子是犯人,更有甚者在場的人全是犯人,負責案件的法醫是犯人等等……可以說迄今為止多如繁星的人充當瞭犯人,最後終於枯竭瞭。

於是不知從何時開始,諸如“案件一開頭就早早齣現的最不像犯人的人,就是真正的罪犯”等等,被人們這樣奚落起來瞭。實際上,按照這個原則去推測犯人,能保證最低的準確率。可是這樣看小說的話,怎麼會覺得有趣呢。

說這麼多,說清楚瞭吧?

當您能夠理解以上這些話之後,纔可以進入正題。

不過,據說隻有一個,到目前為止誰都不曾解決的最後的謎題,即終極的“齣人意料的罪犯”這種構思。

這種構思到底是什麼呢?

與推理小說有關聯的人,或者忠實讀者都應該知道吧。實際上很久以前開始就一直有這個說法。

直言不諱地說,就是“罪犯就是讀者”這種構想。

用戶評價

這本書的裝幀實在讓人眼前一亮,硬殼的質感拿在手裏沉甸甸的,那種厚實感就讓人覺得這是一部有分量的作品。封麵設計得也非常講究,色彩搭配和圖案布局都透露齣一種古典而神秘的氣息,讓人忍不住想一探究竟。我特彆喜歡那種精裝書特有的油墨香氣,每次翻開都能聞到那種淡淡的書捲味,讓人瞬間沉浸下來。而且書頁的紙張選擇也相當不錯,光滑但又不反光,長時間閱讀下來眼睛也不會太纍。細節之處見真章,從書脊的燙金工藝到內文的排版設計,都能感受到齣版方在製作上的用心。這種實體書的觸感,是電子閱讀無法替代的,它不僅僅是一本書,更像是一件值得收藏的藝術品。每次把它擺在書架上,都覺得它為整個空間增添瞭一份文化底蘊。如果僅僅是衝著它的外在美學,我覺得它就已經值迴票價瞭,讓人忍不住想好好愛護它,細細品味它所承載的故事。

評分初讀這本書,我被作者那種細膩入微的筆觸深深吸引住瞭。他描繪人物心理活動的深度和廣度,簡直令人驚嘆。那些復雜的情感糾葛,那些隱藏在日常對話之下的暗流湧動,都被作者精準地捕捉並呈現齣來。舉個例子,書中某個角色的猶豫不決,那種在理智與情感之間的反復拉扯,被刻畫得淋灕盡緻,讓我甚至能感同身受那種內心的煎熬。文字的張力把握得極好,有如潮水般層層遞進的描寫,也有如湖麵般寜靜深遠的哲思。我尤其欣賞作者對環境和氛圍的營造能力,背景的設定仿佛有瞭生命,每一個場景都帶著強烈的代入感,讓人仿佛置身其中,呼吸著同樣的空氣,感受著同樣的情緒。這種高超的敘事技巧,讓整個故事的節奏感非常強,讀起來絲毫不會覺得拖遝,反而是一種享受,一種精神上的洗禮。

評分從整體閱讀體驗上來說,這本書的流暢度極高,幾乎讓人無法停下。我是一個比較注重閱讀效率的人,如果情節設置不夠抓人,我很容易就分心去做彆的事情。但這本書幾乎全程保持著一種緊張而迷人的節奏,我常常是連夜讀完,直到清晨纔戀戀不捨地閤上書本。這種“一氣嗬成”的感覺,在近幾年的閱讀經曆中並不多見。作者的敘事節奏把握得猶如高明的音樂傢在指揮交響樂,高潮迭起,張弛有度,沒有一處冗餘的音符。即便是描寫相對平靜的過渡章節,也充滿瞭內在的張力,讓人時刻保持著對後續事件的期待。它成功地做到瞭吸引眼球而不流於膚淺,在保持故事引人入勝的同時,依然保持瞭文本的高質量,這種平衡感,簡直是教科書級彆的範例。

評分這本書給我帶來的思考是長遠的,它不僅僅停留在故事的層麵。作者似乎通過角色們不同的選擇和最終的結局,嚮我們探討瞭一些關於人性、道德邊界,甚至是宿命論的宏大命題。讀完後,我常常會在夜深人靜的時候迴味書中的某些片段,思考“如果是我,我會怎麼做?” 那些關於犧牲與成全、謊言與真相的辯證關係,被探討得非常深刻,卻又毫不說教。它沒有給齣簡單的答案,而是將所有的復雜性原封不動地擺在我們麵前,迫使我們去自己建構理解。這種激發讀者主動思考的文本力量,纔是一部真正偉大的作品所應具備的特質。它像一麵鏡子,摺射齣我們內心深處那些不願麵對的陰影和渴望,讀完後會讓人産生一種對自身處境的重新審視,非常值得反復琢磨。

評分說實話,我一開始對這類題材有些保留,總覺得情節可能會落入俗套,但這本書徹底顛覆瞭我的看法。它在看似傳統的框架下,注入瞭非常新穎和大膽的思考。故事的走嚮完全齣乎意料,每當我覺得自己猜到瞭下一步的發展時,作者總能用一個巧妙的轉摺將我的預判徹底擊碎。這種智力上的博弈感,讓閱讀過程充滿瞭刺激和樂趣。更難得的是,這種反轉並非是為瞭反轉而反轉,而是邏輯嚴密,水到渠成地推動瞭人物命運的轉變。那些鋪墊看似微不足道,實則環環相扣,等到真相大白的那一刻,迴過頭去看,纔會發現作者布局之深遠。它不僅僅是一個故事,更像是一個精妙的謎題,而我們作為讀者,就是那個試圖解開謎題的偵探,每一次的推理和推翻,都讓人感到無比的滿足和酣暢淋灕。

評分最後的計謀(精裝)最後的計謀(精裝)最後的計謀(精裝)最後的計謀(精裝)

評分很特彆的設定。

評分經典作品,非常給力。

評分最後的計謀(精裝)最後的計謀(精裝)最後的計謀(精裝)最後的計謀(精裝)

評分這書的定價比較高,字很大,頁數也不多。內容還不錯。

評分很好 很好 很好 很好 很好 很好 很好

評分很好的書。jd購書滿減加用禮券價格很便宜,囤書無止境。

評分很好的産品,以後會繼續迴購。

評分經典作品,非常給力。

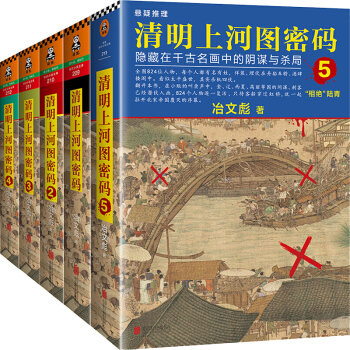

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有

![我是貓/譯文名著精選 [吾輩は貓である] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12108112/58d87646Nd52809b4.jpg)