具体描述

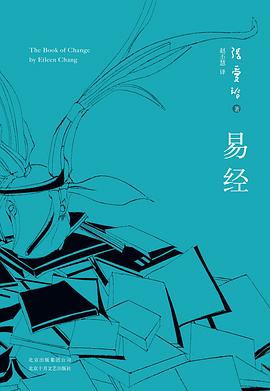

★张爱玲自传小说三部曲之一

★道尽身世谜团、家族荣枯,堪称民国版《红楼梦》

★四十年心路呈现,细致更胜从前

★2016新版 画家冷冰川专门创作封面图

对母亲的依恋、断绝,毁坏了她,也成就了她

正如《易经》的变与不变,互为表里,教人惊诧愕然。

接续《雷峰塔》的故事,《易经》描写女主角十八岁到二十二岁的遭遇,同样是以张爱玲自身的成长经历为背景。张爱玲曾在写给好友宋淇的信中提及:“《雷峰塔》因为是原书的前半部,里面的母亲和姑母是儿童的观点看来,太理想化,欠真实。”相形之下,《易经》则全以成人的角度来观察体会,也因此能将浩大的场面、繁杂的人物以及幽微的情绪,描写得更加挥洒自如,句句对白优雅中带着狠辣,把一个少女的沧桑与青春的生命力刻画得余韵无穷。

用户评价

##太散漫了,散到除了时间往前推,我都不知道两部书有什么重点上的不同。

评分##小额钞票组成那一叠800块钱。母女关系到了尽头了,一扇门关上了,一面墙横亘在她面前。过去已成石头…

评分##继《雷峰塔》后的自传第二部。前半部分主要讲张和母亲的关系,看得挺难过的;后半部分讲香港沦陷,很多琐碎的小事情,反倒平平。私心觉得这个翻译已经是高度还原张的文笔了,几可“以假乱真”。相比《雷峰塔》,这部整体更平淡,偶尔也会有触目惊心的句子。读张的作品就是不能一直持续读,你得缓缓,不然极容易产生窒息感。

评分##为了旧时光。

评分##张爱玲的学生年代,战争时期的生存百态。一遍遍回忆着与母亲的点点滴滴,或许也是一种修复童年的方式。

评分##珊瑚也是可怜人,但又逞强。

评分##张爱玲的学生年代,战争时期的生存百态。一遍遍回忆着与母亲的点点滴滴,或许也是一种修复童年的方式。

评分##以假乱真的翻译。前半本是琵琶与母亲的“诀别”,越读就越让人心疼;后半本是扩充版的《小团圆》,也是完整版的《烬余录》,也再一次看出张对政治的置身事外。英文原作叫作The Book of Change,的确是这样的,任何事、任何关系都是容易被改变的。

评分##为了旧时光。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有