上 篇 一步步走近漩涡(1990—2000)

一、背着画轴奔往各地

二、从迷楼到贺秘监祠

三、“作家的情怀”

四、甜蜜的1993 和1994

五、第一次文化行动

六、敦煌是我的课堂

七、抢救老街

八、巴黎求学记

下 篇 在漩涡里,一边陷落一边升腾(2001—2013)

一、谁分我的生命蛋糕?

二、把自己钉在文化的十字架上

三、做行动的知识分子

四、文化自救

五、大山狭缝里的生活

六、羌去何处?

七、把所有武器都用起来

八、抢救没有句号

九、我已经成“非人”了

十、重返后沟村

附文:

文化责任感

到民间去!

思想与行动

请不要糟蹋我们的文化

沉默的脊梁

十三年来,我们想了什么?

附录:冯骥才相关文化遗产保护图书目录

· · · · · · (收起)

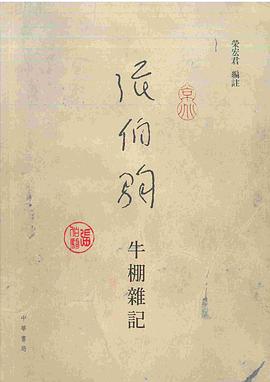

具体描述

《漩涡里》是冯骥才先生 “记述人生五十年”《冰河》(无路可逃)、《凌汛》《激流中》这一系列非虚构、自传体、心灵史式写作中的最后一本。本书完整、真实而又细腻地记录了冯先生人生的第二次重要“转型”——从文学跳到文化遗产保护的心路历程。这一转变是为时代所逼迫,也是冯先生已与文化融为一体的命运使然。他从情感上、使命上,把保护民间文化、传统文化作为自己的天职。从一开始的自发行动,到后来的主动投入,冯骥才始终没有离开作家的身份和作家的立场,这种立场不仅是思想的立场,而且还带着一份浓厚的情感,而一件件具体的保护民间文化遗产的故事,体现出了他作为知识分子对文化的敏感与自觉,责任与担当。

用户评价

##从故事的角度来说,最想看的是文革和八十年代的,这之后的事情也不错,但不精彩

评分##辛苦啦,感谢您,幸好有你们!

评分##从故事的角度来说,最想看的是文革和八十年代的,这之后的事情也不错,但不精彩

评分##非常敬佩冯老 在有限的一生经历酸苦辣甜 整理出四本著作 大难不死必有后福 感谢冯老在抢救文化遗产事务上做出的伟大贡献 真的很感动 冯老超额完成他的时代作为知识分子的使命 感谢冯老一生为文化 尤其是民间文化的付出 祝愿冯老身体安康

评分##“大冯如巨树,每见必仰望。”突然回到去年夏天,在天大他的博物馆里参观,馆大、藏品丰富、布展有心,那时就感慨,要收集这些东西要多少钱、更重要的是要多少心力啊。可是那时我们还什么都不懂,只是走马观花,只想着见他。真正见着他了,年逾古稀的老人身体矍铄,不因为我们是小辈就看轻,和我们交谈,眼里是真挚的光,就像他的文章一样。走时,他送了我们人手几本书,是关于文化遗产的,而不是他那些更为人熟知的著作,我猜,他是想通过这几本书启发我们这些未来的新闻人内心的种子,毕竟,他一人的力量实在太微弱,也太辛苦了。我是遗产保护的叛逃者,因为太辛苦,也因为知道力量太微不足道。可总有些人,明知飞蛾扑火,也要追光而去,只为让这个世界再明亮些。我喜欢大冯的文字和画,他更应如此吧,只是他放弃了,做一个大写的人。

评分##保护文化遗产,大福报啊,谢谢冯骥才老师。

评分##保护文化遗产,大福报啊,谢谢冯骥才老师。

评分##辛苦啦,感谢您,幸好有你们!

评分##保护文化遗产,大福报啊,谢谢冯骥才老师。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有