具体描述

●道家印

●火烙印

●私印

●鸟虫书印

●吉语印

●四灵肖形印

●封泥

●《汉印精华》索引

●主要参考文献

●篆刻艺术与传统文化关系简论

●缀言

●

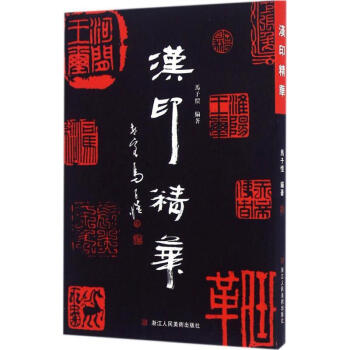

内容简介

本书精选撷取各类型拥有代表性的两汉印章689方。分编为官印、道家印、火烙印、私印、鸟虫书印、吉语印、四灵肖形印、封泥八大类。所收印蜕皆为原大尺寸,尽量选择很好拓本,不加修饰,所有印下都标注释文。书后附录索引,读者可依据编号查找各印。本书除将官印简考之外,并兼录钮制和质地,相信会是广大篆刻研习者不可或缺的一本资料书。 马子恺 编著 马子恺,1969年生于济南,别署之开、燕客、穆斋。当代国学艺术名家。他幼受庭训,读经研艺,问学于许麟庐、武中奇、蒋维崧、陈左黄诸先生。是齐白石再传弟子中的佼佼者。以书印称名艺林,兼擅诗画鉴赏之美誉。马子恺自幼受家庭影响,读经研艺,积学有年。受益于南北名宿高师。以书印称名艺林,兼擅诗画鉴赏之美誉。上世纪八十年代即在艺林颇有嘉誉。曾先后在首都师范大学、北京大学、中国国家画院任职学习。现为中国书法家协会会员、中国书法学术研究院常务副院长、北京大学访问学者、国家一级美术师、漱玉印社社长、北京香山艺术馆馆长、《中国画院》学术总编、国家重点图书《中华藏书集成》副主编、《中国艺术百科全书》、《书法大字海》编等用户评价

坦率地说,这本书的价值远超出了我的预期,尤其是在对篆刻刀法与章法理论的阐述上,简直是醍醐灌顶。我过去总是在“刻”的层面上打转,总觉得自己的线条生硬、结体松散,但翻开《汉印精华》的导读部分后,才明白问题的症结所在。它深入浅出地讲解了汉印“方圆并用”的哲学思想,如何通过对线条的提按顿挫,来模拟出那种久经风霜的古旧感,而不是一味追求光滑平整。我尝试着按照书中给出的几组练习范例进行尝试,哪怕只是临摹其中一个小小的“白文印”,都能明显感觉到自己对“气韵”的把握有了新的认识。书中那些对边框处理的独到见解更是精妙,汉印的边框往往是决定整体气度关键,这本书没有回避这一点,而是详细拆解了不同残损状态下,如何进行有节制的“损益”,这种对细节的尊重,体现了编者深厚的学养。对于希望从模仿走向创造的进阶学习者,这本书提供的理论支撑和视觉案例是无价之宝。

评分最近迷上了收集一些老物件,对那种带着时间痕迹的美感有着近乎偏执的追求。这本《汉印精华》恰好满足了我对“旧”与“真”的审美需求。书中的影印质量极高,我甚至能清晰地看到纸张纤维与墨迹交融的痕迹,仿佛能触摸到两千年前的温度。我最欣赏的是,它收录了许多“残损印”和“模糊印”的拓本。这看似是遗憾,但恰恰是汉印艺术最耐人寻味之处——“残缺之美”。通过这些拓片,我开始思考,在信息不全的情况下,如何通过残存的线条去重建完整的结构,这本身就是一种极高的审美训练。这本书教会我,真正的艺术魅力往往不在于完美的呈现,而在于留给观者想象的空间,以及那些被岁月磨砺出的独特肌理。每一次翻阅,都会有新的发现,它像一位沉默的老师,潜移默化地在培养我的“古董眼”和对细节的敬畏之心。

评分我是在一次古文字学习的研讨会上,听一位老先生推荐这本书的,当时他强调这本书的学术严谨性,我本来还有点担心内容会过于枯燥,全是干巴巴的考据文字。没想到,这本《汉印精华》在学术深度和可读性之间找到了一个绝佳的平衡点。它不只是印谱的简单汇编,每一方重要的印章后面,都有翔实的出土背景、流传脉络甚至篆刻者的推测分析。比如,对于一些官印,书中对官职的沿革和印文的规范做了详细的注释,这极大地帮助我理解了汉代行政体系的运作方式,相当于提供了一个微缩的汉代社会切片。更难得的是,它对“趣味印”的收录和解析也非常到位,那些充满生活气息的“姓名印”和“私印”,展现了汉代人更鲜活、更富有人情味的一面。这种结合了考古学、文字学和艺术史的综合视角,让这本书的厚度一下子就上来了,绝非一般的印谱所能比拟。

评分这本《汉印精华》的装帧设计确实令人眼前一亮,那种古朴典雅的气质扑面而来,光是捧在手里摩挲,就能感受到一种历史的厚重感。我首先被它精选的拓片质量所吸引,边缘清晰,纹理细腻,即便是初学者也能从中感受到古人篆刻的精湛技艺。它不像市面上那些泛泛而谈的入门书籍,而是聚焦于汉代印章艺术的精髓,那些方寸之间的雄浑与古拙,通过这本书得到了极好的呈现。我特别喜欢其中对不同地域、不同时期印风的细致划分和对比,比如楚系的小巧精致与秦系的大气磅礴,这种对比不是简单的罗列,而是深入剖析了时代背景如何影响艺术表达。对于想系统学习篆刻、想深入领会汉印神韵的篆刻爱好者来说,这本书绝对算得上是案头必备的范本。它引导你去看门道,去体会那种“瘦劲”与“自然天成”的韵味,而非仅仅停留在模仿字形。我花了好几个下午,只是对着其中几方著名的“吉语印”,揣摩其布局的匠心独到,体会那种古人寄托于小小的印章之上的美好祝愿,这才是艺术的魅力所在。

评分作为一个长期从事设计工作的人,我越来越觉得,优秀的传统艺术是打破创意瓶颈的灵感源泉。《汉印精华》对我而言,就是一本活的图形设计宝典。它里面的构图方式、线条的粗细对比、黑白空间的巧妙处理,简直是现代平面设计的教科书。比如,汉代印章中对对称性的打破和重心的微妙偏移,与现代设计中追求的动态平衡有着异曲同工之妙。我特别研究了书中那些几何化处理非常成熟的印文,它们的结构紧凑,视觉冲击力强,很多现代标志设计都能从中找到影子。这本书的排版设计本身也值得称赞,它没有把印章堆砌在一起,而是给予每一方印章足够的留白空间,让观者能专注于其自身的结构美学。它不仅仅是关于篆刻的书,更是关于如何用最简洁的符号去承载最丰富信息的设计哲学书,对我的日常工作启发极大。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有