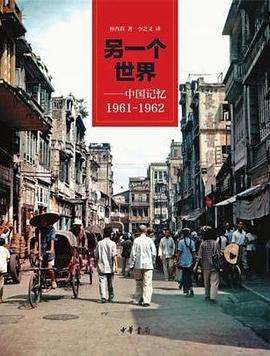

初識中國

北京大學

北京郊區

長城

古琴研究會

故宮與北海公園

城牆內的北京

天津一瞥

在中國旅行

長江三角洲:上海、蘇州和杭州

廣州和一次長途火車旅行中的談話

黃河岸邊的佛像、大煙囪和沙塵暴

武漢花山人民公社和株洲的船

譯後記

作者簡介

· · · · · · (收起)

具體描述

“在這部作品裏,我將從另一個角度講述在中國兩年的所見所聞。當時我還是一個沒有什麼閱曆的青澀的西方青年人,處於對所有事情都似懂非懂的一個奇怪的中間狀態。經過幾十年艱苦卓絕的鬥爭,1949年革命成功瞭,一切都已經步入正軌,為什麼人民還會挨餓?今後怎麼辦?沒有人知道。作為一個局外人,以我自己的經驗講述瞭我怎麼樣從把中國視為洪水猛獸、在很多方麵都厭惡她到比較好地理解她———最後不顧一切地愛上她。這是由於我接觸瞭中國文化,特彆是文字、音樂和結交瞭很多不同個性的人。”

用戶評價

##作為作者留學時期的迴憶錄不應關注中華文化而更多的應該關注那個時候的政治鬥爭,真是太可惜瞭。鬥爭往往都是從側麵反映的,作者學古琴,古琴協會的藝術傢在壓迫環境下的講究與樂觀、從容與淡然著實令人心驚。

評分好多人把《另一個世界》與《江城》《尋路中國》相比,但個人感覺,林西莉對中華文化瞭解多,但對中國社會瞭解少,何偉反之。

評分##文筆活潑,漢語地道,可惜拍照水平不如古琴造詣

評分##【8.5】逾半個世紀前的“共産世界”,貧窮與衰敗仍然是這個古老國傢的主色。於現在,物質世界已大不相同,精神故鄉似乎仍然受睏局促。林西莉生動的文字與黑白照片展示瞭那個我未曾經曆的陌生世界,與頭腦中的文獻、故事相對照,讓建國初期的中國生動逼真起來。或許存在異域的視角與誤解,但那仍然是另一個角度的真相。

評分##書中呈現的半個多世紀前的中國看似遙遠卻並不陌生,整片土地在物質匱乏中散發著破敗蕭瑟的氣息,意識形態方麵的管控卻從不曾寬鬆。作者用瞭全書三分之二的篇幅對北京城的描寫非常形象生動,後麵對外地的短時遊曆基本是對貧窮落後的點到為止。照片逼真寫實到能讓人沉浸進去,書中提到瞭管平湖、葉君健、梅蘭芳。

評分##60(18)慶幸書中所講述的那個時代已經過去,但我們欣喜著迎接的又是不是我們理想的那個中國呢...

評分##60(18)慶幸書中所講述的那個時代已經過去,但我們欣喜著迎接的又是不是我們理想的那個中國呢...

評分##讀完之後忽然想到的,也許我們還是有諸多的不滿,但是不能否認,這幾十年的建設和進步。

評分##照片珍貴,難得的記憶。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有