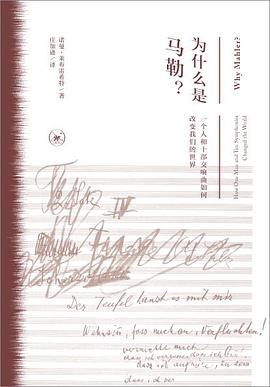

序:马勒之后的另一波洪流?

引言:苦寻马勒

第一部分 为什么是马勒?

1 常见的疑问

第二部分 马勒是谁?——生平与时代

2 生在无名之地(1860-1875)

3 城市之梦(1875-1887)

4 如世界般壮阔的交响曲(1887-1891)

5 再次复活(1891-1894)

6 那些爱教会我的事(1895-1897)

7 权力的滋味(1897-1900)

8 维也纳最美的姑娘(1901)

9 幸福的小插曲(1902-1906)

10 三锤重击(1907)

11 进军美国(1907-1910)

12 为你而生,为你而死(1910-1911)

13 马勒之后的世界(1911-1920)

第三部分 马勒属于谁?

14 如何诠释马勒?

第四部分 如何理解马勒?

15 找到开启私人空间的钥匙

致谢

文献目录

· · · · · · (收起)

具体描述

美国电影协会评分为最棒的25部电影中,有一半以上的配乐作曲师受到马勒的影响。他是唯一进入主流文化的交响曲作者,轻易就跨越了文化与政治的樊篱,在所有人心中召唤出共同的欢笑与泪水。不知为何,他总能对各种人产生影响。

为什么是马勒?为什么他的作品流行起来?究竟我们着迷的是他的音乐还是他本人?又或者,因为在当时的维也纳,从婚姻到军队等大小体制都面临时代挑战,一切都在改变,所以我们着迷的是那种与现在截然不同的文化大熔炉气氛?又或者以上三者皆是?

对某些人来说,他是英雄,但其他人只觉得他自我耽溺,不过无论是他本人或是他的人生故事,却无疑都让人惊叹不已。诺曼莱布雷希特从自己与马勒的渊源谈起,细细爬梳所有与马勒相关的书籍、档案、口述资料,列示并探讨马勒作品与主要唱片录音,建构出马勒的一生,并阐述对于马勒现象的见解。

用户评价

这真是一本要了解马勒的人生和作品不应绕过的佳作,尽管其中不乏电视广告一般的赞美之词,让我这个狂热的马勒粉丝都感到脸红…可惜,编译方面的一些瑕疵有饭碗里发现苍蝇的感觉:“1907年,马勒对西贝柳斯说:‘每首交响作品就像一个世界,必须包含一切。’这句话传递出马勒对音乐功能的理解与要求,对他而言,音乐理应是全宇宙的反馈,同时承担着修复世界的责任。西贝柳斯当时搬出所谓‘文本纯化理论’给予反击,实属心胸狭隘。后来,这位爱尔兰音乐巨匠默默无闻地度过人生最后三分之一的时光,而马勒则是拼了命地写作,直到生命的最后一个夏天,恐怕如此截然相反的人生轨迹并不是偶然。” 西贝柳斯,怎么就爱尔兰了?

评分##莱布雷希特第二本有关马勒的书。作为重度马勒患者,诺曼毫不掩饰他对马勒个人生活与乐队工作、音乐写作的同等重视。马勒的交响曲在赞颂与反讽、高雅与劣俗、拯救与绝望、澄明与混沌之间游走,又如同贝多芬的作品,瞬间直击心灵,作者试图通过还原马勒的创作环境、他的婚姻生活、他的家庭悲剧来揭示马勒复杂音乐思维的产生原因,最终回答这一问题:「Why Mahler?」其实我们倒不如反问一句:Why not Mahler?背负三重苦难,无法抵挡尘世的诱惑却又超克了他的时代;身兼指挥大师、作曲巨匠,为美国、欧洲音乐界定立了新的指挥规范,又贡献了不朽的音乐文献,如今他的时代已经来临,所以,Why not Mahler?毕竟一百年来,同时震动了严肃音乐界与听众心灵的音乐家,只此一人而已。

评分##感觉到了作者对马勒的狂热,不过对于一个还没开始爱马勒的人来说,本书的一些描述太过个人化了。突出马勒的犹太人身份和生活经历。不过最后一章对马勒乐曲的各版本解读对于门外汉的我来说比较有用。另外,想去听第四乐章的结构在音乐厅里的呈现和第六乐章到底有多欢乐了。

评分##论如何炮制一个油头粉面的马勒

评分##莱布雷希特确实是个讲故事的高手,他所写的古典音乐类书籍,均有很强的可读性。马勒确实也属他最喜爱的作曲家,这应该是他第二本关于马勒的书了。相当于是马勒的传记,但却围绕着一条主线来写:马勒为何能在现代社会引起如此之多的共鸣?莱布雷希特还在此书的后面,几乎对马勒每部作品的几乎主要版本都做了比较,当然具有很强烈的莱氏主观色彩,不过倒是个听马勒的不错参考。

评分##还是听作品来得直接一点

评分##论如何炮制一个油头粉面的马勒

评分##太专栏作家味er了减一星,以及主观没问题但信息量不是很均匀

评分##作为了解马勒生平的读本可以一看,但在八卦世界里浸淫已久的莱大嘴显然和严谨无缘,在对待马勒和阿尔玛的爱情上有着过于明显的双标态度。此外,书中前后矛盾处不少,比如在提及马六行板和谐谑曲顺序问题时,先是说马勒对自己作品的诠释持开放态度,指挥可自行抉择,后面在版本一章又出尔反尔,坚持应当先行板再谐谑曲。关于这一问题,听者有个人偏好原本无可厚非,有理有据就行,但莱大嘴又给不出任何音乐上的分析,而仅仅是把责任一味推给阿尔玛,指责其就顺序问题信口雌黄,这又引出了此书另外一个大问题,即缺少关于马勒音乐本身的深入展开。为数不多的论及音乐部分多是老生常谈和心灵鸡汤,而所谓标新立异之处,比如莱大嘴谈及马三“意图唤起生态环保意识”,则更像是媒体人标题党博眼球的下三滥招数。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有