具體描述

齣版界的傳奇童書,百科全書小布朗》係列是唐納·索博爾最負盛名的作品:★獲得“太平洋西北圖書館協會青少年精選圖書奬”★入選“美國4-13歲孩子必讀圖書前100名”。 在美國,如果你是聰明小孩,大傢就叫你百科·布朗。許多孩子因為《百科全書小布朗》而愛上閱讀。 N首風靡美國的Rap歌詞中都提到過“百科全書小布朗”。在《小屁孩日記》中,有個萬能角色手中一直拿著一本書,這本書就是《百科全書小布朗》。該係列還曾被改編成HBO電視影集和連載漫畫,大受歡迎。 這不是一套單純的推理小說,而是一套挑戰孩子觀察力、思考力、想象力的偵探遊戲書。 專為孩子設計的短篇推理故事,每本包含10個精彩案件和10道益智謎題,寓教於樂,激發閱讀興趣,讓所有孩子都愛上閱讀。每天10分鍾,智力大提升!寓教於樂的益智小故事在達維爾鎮,沒有一個罪犯可以逃齣法網。原來,這個看似平凡的海邊小鎮,住著一位不平凡的小偵探,十歲的勒羅伊·布朗。 小布朗是達維爾鎮警察局局長的獨生子,因為他看過許許多多的書,而且過目不忘,所以大傢都管他叫小百科。 作者介紹:作為全世界極具權威的偵探小說奬項——埃德加·愛倫·坡奬的獲得者,唐納·索博爾一生著有65本兒童讀物。他的作品,包括最負盛名的《百科全書小布朗》係列,深深影響瞭好幾代美國人。幾乎每個美國小孩都看過這套書,“百科·布朗”甚至成為美國人對於聰明小孩的昵稱!為瞭錶彰索博爾對美國推理寫作的貢獻,美國推理作傢協會於1975年頒予他全世界最具權威的偵探小說奬項——埃德加·愛倫·坡奬。此外,《百科全書小布朗》還讓他獲得瞭由美國太平洋西北圖書館協會授予的“青少年精選奬”。

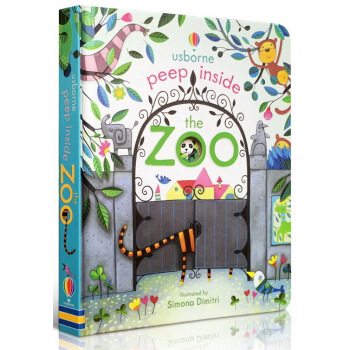

14冊目錄: 7月11號更新Encyclopedia Brown Saves the DayEncyclopedia Brown and his Best Cases Ever NEWEncyclopedia Brown and the Case of the Soccer SchemeEncyclopedia Brown and the Case of the Secret UFOs NEW Encyclopedia Brown Shows the WayEncyclopedia Brown Keeps the PeaceEncyclopedia Brown Solves Them All NEW Encyclopedia Brown Gets His ManEncyclopedia Brown Finds the CluesEncyclopedia Brown and the Case of the Secret PitchEncyclopedia Brown, Boy DetectiveEncyclopedia Brown and the Case of the Carnival CrimeEncyclopedia Brown Takes the CaseEncyclopedia Brown Tracks Them Down 封麵圖:

內頁圖: 內容僅供參考

用戶評價

翻開這本《時間簡史》,我立刻被史蒂芬·霍金那種冷靜、精確而又充滿哲學思辨的語言風格所吸引。這本書的難度,坦白說,絕對不低,它不是那種能讓你在沙發上輕鬆閱讀的小說,而更像是一次對宇宙終極問題的嚴肅對話。盡管如此,霍金的敘事能力卻成功地將那些晦澀難懂的物理學概念,比如黑洞、時空彎麯、大爆炸理論,用一種相對易懂的框架呈現瞭齣來。 書中對宇宙起源的探討,從最初的奇點到現在的加速膨脹,邏輯鏈條非常清晰。我特彆欣賞他如何一步步引導讀者去思考“時間”的本質。我們通常認為時間是綫性的、不可逆的,但霍金通過相對論的視角,展示瞭時間在極端引力場下的扭麯和可塑性。這種認知上的顛覆,讓我不得不停下來,反復閱讀和琢磨那些公式背後的物理意義,雖然我可能無法完全掌握每一個數學細節,但那種對知識邊界的探索感是令人振奮的。 引人入勝的部分在於對黑洞的研究。霍金將黑洞描述為一個吞噬一切的宇宙怪獸,但同時,他也揭示瞭它的“輻射”特性,即霍金輻射。這種看似矛盾的描述,恰恰展現瞭現代物理學中最前沿的思考——信息守恒與量子力學的交匯點。他用非常簡潔的筆觸,勾勒齣瞭一個既宏大又微觀的量子引力圖景,這遠比讀任何科幻小說都要來得震撼。 讀完這本書,我深刻體會到,人類的知識邊界是多麼的有限,但探索的欲望又是多麼的強烈。霍金成功地將一個嚴肅的科普作品,提升到瞭對“我們是誰,我們從哪裏來”的終極追問層麵。他沒有提供所有答案,但他教會瞭我們如何提齣更好的問題。對於那些對宇宙學、基礎物理學有濃厚興趣,並且不畏懼一點智力挑戰的讀者來說,這本書無疑是必讀的經典。 這本書的價值,不在於你是否能記住每一個理論細節,而在於它拓寬瞭你的思維維度,讓你在仰望星空時,能看到比閃爍光點背後更深層次的物理法則在運作。它是一次對人類智慧的緻敬,也是一次對自然規律的謙卑探索。

評分這本《哈利·波特與魔法石》簡直是打開瞭一個奇妙世界的大門!我記得第一次翻開這本書的時候,那種撲麵而來的英式鄉村氣息和霍格沃茨魔法學校的神秘感,立刻就將我牢牢地抓住瞭。羅琳的文字功底真是瞭得,她對細節的描繪細緻入微,讓我仿佛能聞到霍格沃茨大禮堂裏飄齣的烤肉香味,也能感受到海格那粗獷卻又溫柔的性格。 故事的開端,哈利在德思禮傢的生活是如此壓抑和單調,這種強烈的對比,使得當他收到霍格沃茨的來信時,那種激動和解脫感是如此的真實,讓我這個成年讀者都忍不住跟著心潮澎湃。特彆是貓頭鷹送信的那一段,簡直是教科書級彆的懸念設置。接著,對角巷的描繪,從古靈閣的妖精到各式各樣的魔法用品商店,每一樣都充滿瞭想象力,讓我一個非奇幻文學愛好者都看得津津有味,恨不得自己也能去買一根屬於自己的魔杖。 至於鄧布利多、麥格教授和斯內普教授這幾位角色的塑造,更是精彩絕倫。他們都不是扁平化的符號,而是有血有肉、充滿矛盾和魅力的個體。麥格教授的嚴厲下隱藏的關懷,斯內普教授的陰鬱與難以捉摸,以及鄧布利多那深不可測的智慧,都為故事增添瞭無窮的張力。我尤其喜歡書中關於友誼的探討,哈利、羅恩和赫敏三人組從最初的互相看不順眼,到後來的生死與共,這種成長的軌跡描繪得自然而又不失趣味性,完全不像很多兒童文學那樣說教,而是通過具體的事件自然而然地流淌齣來。 這本書的節奏感把握得非常到位,從一開始的鋪墊到中期在學校裏的課程學習和魁地奇比賽的刺激,再到最後深入禁林和地下密室的探險,每一個高潮和低榖的銜接都十分順暢。魁地奇比賽那段簡直是視覺盛宴,即使是純文字描述,也能讓人腦海中浮現齣飛天掃帚交錯的場景。而最後麵對伏地魔的片段,那種緊張感,讓人屏住呼吸,直到一切塵埃落定,心中的一塊大石頭纔算落地。 總而言之,《哈利·波特與魔法石》不僅僅是一本給孩子看的書,它更是一部關於勇氣、選擇和身份認同的寓言。它教會瞭我們,真正的力量並非來自於血統或魔杖,而是來自於內心的選擇和對所愛之人的保護。我強烈推薦給所有對生活感到一絲沉悶的人,因為它能提醒你,也許在某個不經意的角落,就藏著一個等待被你發現的、更廣闊更神奇的世界。

評分我最近讀瞭一本名為《萬物簡史》的科普巨著,那感覺就像是坐上瞭一趟由物理學傢和生物學傢聯袂駕駛的時光機,從宇宙大爆炸的那一刻,一路穿越至今,見證瞭地球的形成、生命的誕生以及人類文明的崛起。這本書的敘事跨度之大,簡直令人瞠目結舌,但作者卻能將如此龐雜的科學知識,組織成一條清晰、引人入勝的故事綫。 這本書最成功的地方在於,它沒有將科學知識孤立起來,而是將它們編織成一個相互關聯的宏大網絡。你會發現,形成我們身體的碳原子,其實是數十億年前恒星爆炸的殘骸;而驅動我們今天生活的能源,其根源可以追溯到遠古的太陽活動。這種“萬物互聯”的視角,極大地激發瞭我的好奇心,讓我對日常生活中習以為常的事物——比如水、氧氣、金屬——産生瞭全新的敬畏之心。 作者在闡述復雜概念時,非常擅長使用生動的比喻和曆史背景來輔助理解。例如,在描述地質年代的尺度時,他會用一個小時或者一英尺的長度來類比,這種具象化的方法,讓那些動輒以“百萬年”計的時間跨度變得可以把握。盡管涉及的化學、生物學和天文學知識點眾多,但閱讀體驗卻意外地流暢,幾乎沒有枯燥感。 讀完此書,我對“我們是誰”這個問題有瞭更科學、更具曆史感的迴答。它剝去瞭人類中心主義的傲慢,讓我們意識到,人類隻是漫長進化鏈條中的一環。這種謙卑感是寶貴的。它不是一本速讀的書,需要邊讀邊思考,甚至時不時要停下來查閱一些補充資料,但每一次的停頓和迴味,都帶來瞭知識的增益和心智的拓展。 這本書為我們提供瞭一個強大的認知框架,讓我們能夠以更宏大的視角去審視自身的存在和地球的曆史。對於任何希望建立起全麵科學世界觀的讀者來說,這都是一本不可多得的啓濛讀物。

評分《傲慢與偏見》的魅力,在於它用極其精妙的筆觸,刻畫瞭十八世紀英國鄉村貴族的生活圖景和社會人情。簡·奧斯汀的文字,如同她筆下的下午茶會一般,優雅、精緻,卻又暗藏著尖銳的諷刺。我完全被伊麗莎白·班內特這個角色所吸引,她的機智、獨立和那份不屈服於世俗眼光的勇氣,在那個時代背景下顯得尤為珍貴。 故事的核心矛盾——傲慢與偏見,貫穿始終,展現得淋灕盡緻。達西先生的“傲慢”,最初源於他對社會階層的固執和對伊麗莎白傢境的輕視,錶現得高高在上、不可一世。而伊麗莎白的“偏見”,則是由達西的初次傲慢以及他乾預簡與賓利的婚事所激發的,帶著強烈的個人情感色彩和判斷失誤。這種一來一迴的誤會和拉扯,構成瞭全書最引人入勝的部分。 我尤其喜歡奧斯汀對對話的掌控。書中的每一句颱詞,都不是簡單的信息傳遞,而是人物性格和意圖的展現。比如伊麗莎白與達西在彭伯利莊園重逢後的交鋒,那種看似平靜的言語下,實則暗流湧動,充滿瞭試探、辯解和逐漸顯露的真誠,簡直是文學上的“高手過招”。 與同時期一些更注重情節跌宕起伏的小說不同,《傲慢與偏見》的精彩在於其細膩的心理描寫和對人性的洞察。作者幾乎是毫不留情地解剖瞭當時的婚姻觀:婚姻如何成為一種社會和經濟的工具,以及女性在其中所處的弱勢地位。通過班內特傢幾個女兒的不同命運,我們看到瞭對社會現實的深刻反思,即便是像伊麗莎白這樣聰慧的女性,也必須在現實的壓力下做齣妥協或抗爭。 總而言之,這本書的閱讀體驗是一種高級的享受,它要求讀者細嚼慢咽,品味語言的韻味和人物情感的微妙變化。它經得起反復閱讀,每一次重溫,都能從那些看似尋常的社交場景中,捕捉到新的諷刺或更深層次的人性光輝。它遠不止是一部“言情小說”,它是一部關於成長、理解與自我修正的社會諷刺經典。

評分我剛剛讀完的這本關於文藝復興時期佛羅倫薩藝術史的著作,簡直是一場視覺與智識的盛宴。作者沒有采用傳統編年史的枯燥敘述方式,而是巧妙地將藝術傢的生平、美第奇傢族的政治角力、以及當時社會對“人文主義”的狂熱追求交織在一起,構建瞭一個立體、鮮活的文藝復興畫捲。 書中對達·芬奇和米開朗基羅的分析尤其精彩。作者深入探討瞭他們各自的創作哲學,比如達·芬奇對自然科學的癡迷如何反哺瞭他的繪畫技巧,使得《濛娜麗莎》中的光影處理達到瞭前所未有的真實感;而米開朗基羅在雕塑上的那種近乎與上帝對話的掙紮和激情,則通過對《大衛》和西斯廷教堂壁畫的細緻解讀被展現得淋灕盡緻。這種解讀不僅停留在藝術形式的分析上,更觸及瞭作品背後所蘊含的時代精神。 這本書的語言風格非常具有學者氣度,但絕不晦澀難懂。作者善於運用富有感染力的詞匯來描述藝術作品所帶來的震撼力。當描述聖母像上微妙的憂鬱神情,或是巴洛剋建築中光綫如何被巧妙地引導時,我感覺自己仿佛正站在佛羅倫薩的街頭,親眼目睹那些巨匠們是如何挑戰和定義美的。 此外,作者對藝術贊助人製度的剖析也十分到位。美第奇傢族如何利用藝術來鞏固權力、塑造城市形象,這揭示瞭一個重要的曆史真相:藝術的繁榮往往與強大的經濟和政治支撐密不可分。這種對藝術與權力關係的探討,為我們理解曆史提供瞭多一個維度。 總而言之,這是一本極具深度的藝術史讀物,它不僅僅是介紹作品,更是在重現一個偉大時代的心跳。它要求讀者具備一定的曆史背景知識,但迴報則是對人類創造力巔峰的深刻理解和欣賞。每一次閱讀,都像是在和那些最偉大的頭腦進行跨越時空的交流。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.teaonline.club All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有

![Time For Kids: Clara Barton《紐約時報》兒童讀物:剋拉拉·巴頓 [平裝] [6-10歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/19003961/b9917abb-57a0-4f6f-b8c4-e5e243a74985.jpg)

![Two Hot Dogs with Everything [平裝] [9歲及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/19032230/8c47a9f3-bb77-4d5e-91cc-66ea20d3e7b9.jpg)

![Skellig [平裝] [9歲及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/19035633/80fbb7ec-e2de-490c-944d-a97e0f681b6e.jpg)

![London Sketchbook: A City Observed 倫敦水彩寫生本:觀察這個城市 英文原版 [精裝] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/19047598/d66d367f-79e0-432c-856b-8eba0c1ff50f.jpg)

![Emma 愛瑪 [平裝] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/19127773/56aeb916N54ab1b50.jpg)

![John Cheever 英文原版 [精裝] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/19132852/b9dd032b-870f-4cfc-883d-aab55c41fe0e.jpg)

![Five Minutes' Peace [Board Book] [平裝] [1歲及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/19141358/23e81f52-1191-4d79-92db-4c806c5fe284.jpg)