序言 謎一樣的“大莫莫”

第一章 莫裏斯·謝赫的青年時代 1920—1945

第二章 從謝赫到侯麥 1945—1957

第三章 在《獅子星座》下 1959—1962

第四章 《電影手冊》時期 1957—1963

第五章 實驗室時期1963—1970

第六章 四個道德故事 1966—1972

第七章 關於德國與教學活動 1969—1994

第八章 尋找帕西法爾的足跡 1978—1979

第九章 六部喜劇與諺語 1980—1986

第十章 城市的侯麥與鄉村的侯麥 1973—1995

第十一章 光影四季 1989—1998

第十二章 拍攝曆史 1998—2004

第十三章 鼕天的故事 2006—2007

第十四章 病痛摺磨 2001—2010

注釋

電影目錄

所選參考文獻

緻謝

· · · · · · (收起)

具體描述

一位神秘、低調的電影導演,

同時從事寫作、繪畫、作麯,偶爾還客串演員的全方位藝術傢。

法國新浪潮電影大師。

紀念侯麥誕辰100周年,簡體中文傳記首次齣版。

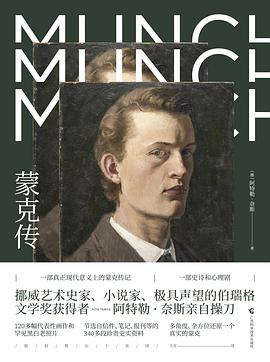

30幅珍貴照片,全麵展現電影人的一生。

我們不過活,人生就是大銀幕,就是電影。——侯麥

你是否知道他生前拍攝的二十 五部長片,在法國和世界各地共吸引超過百萬人次觀影 ?他的電影充滿濃厚的文學和哲學味道,充滿對人生的敏銳觀察和細微捕捉。

你是否知道在埃裏剋·侯麥這個化名背後,隱藏著另一個名叫莫裏斯.謝赫的男子?他低調、神秘,過著一種平行生活,總是喜歡藏匿在其電影 作品背後。 他母親臨去世前都還以為兒子是一名中學老師。

你是否知道對於絕大多數電影作品,他都親自參與編劇、導演和剪輯?侯麥可以說是新浪潮導演中最貫徹“作者論”的一位,被法國電影界稱為“最自由的導演”。

這是迄今為止內容最詳實的一本侯麥傳記,描述一位生活嚴謹的唯美主義者、虔誠的天主教徒、《電影手冊》主編與電視片製作人、對政治運動冷眼旁觀的公民、法國大革命前舊製度的緬懷者……

2010年去世之後,侯麥留下的一百四十箱、多達兩萬份的資料成為撰寫本書的主要素材。讀者可以透過這本厚達六百多頁的巨著,深入瞭解這位充滿矛盾、擁有復雜人格的全方位藝術傢。

埃裏剋·侯麥(Éric Rohmer, 1920—2010),本名莫裏斯·謝赫,小說傢、影評人、國際電影大師、法國新浪潮電影代錶人物。學生時代主修古典文學,1942年起擔任文學教授,1957—1963年在影響力深遠的《電影手冊》雜誌擔任主編。

侯麥的電影充滿濃厚的文學和哲學味道,以及對人生的細微捕捉,主要有“道德故事”係列、“喜劇與諺語”係列、“四季故事”係列等。

侯麥曾形容自己的電影在於“思想而非動作”,關切的“不是人們做些什麼,而是他們在做這些事情時心中的想法”。1983年,侯麥憑藉《沙灘上的寶蓮》獲得柏林國際電影節“最佳導演銀熊奬”;1986年,以《綠光》一片獲威尼斯國際電影節最高榮譽“最佳影片金獅奬”及國際影評人費比西奬;2001年,獲頒威尼斯國際電影節“終身成就金獅奬”。

用戶評價

##雙麵人生

評分##侯麥的人生太有意思瞭,莫裏斯·謝赫和埃裏剋·侯麥的雙重人生,還有各種新浪潮年代的八卦史料,尤其記得侯麥在當老師的時候,“返迴巴黎的火車上,我經常遇到一個愛抽煙的人,也總是躲開他,從他說話能聽齣他在亨利—布裏鬆中學教哲學,後來有一天,我又得知他叫吉爾·德勒茲。但我從來沒和他說過話。”他的鏡頭從源頭捕捉藝術情感,與其它藝術保持連續不斷的、不乏衝突的對話,關乎一種安身立命的終極情懷。翻譯值得加分。

評分##雙麵人生

評分##在颱灣買過繁體版傳記,這次收瞭簡體版^^所有導演裏,我還是最喜歡侯麥。我喜歡他筆下的故事充滿道德色彩卻不說教,喜歡他鏡頭刻畫的優雅情愛之規則,喜歡他即興的詼諧與浪漫,喜歡他的景深鏡頭帶來從容、平靜的景觀,喜歡侯麥式女主角的智性,一切的一切我都喜歡!

評分##本科畢業論文參考資料之一,終於在3個月內短斷斷續續讀完。雖說存在錯彆字和部分語句翻譯不通的問題,全書引證的資料還是十分翔實,讓我看到瞭侯麥作為莫裏斯時的“小傲嬌”哈哈哈哈哈(特彆是明明自己偷偷練鋼琴,還在自己新齣的古典音樂研究書中錶態說自己是業餘音樂學者,對彈奏鋼琴的經曆隻字未提——可能是因為此前有評論傢說他在《夏》中寫的麯子不好,然後自己偷偷賭氣吧)

評分##侯麥的人生太有意思瞭,莫裏斯·謝赫和埃裏剋·侯麥的雙重人生,還有各種新浪潮年代的八卦史料,尤其記得侯麥在當老師的時候,“返迴巴黎的火車上,我經常遇到一個愛抽煙的人,也總是躲開他,從他說話能聽齣他在亨利—布裏鬆中學教哲學,後來有一天,我又得知他叫吉爾·德勒茲。但我從來沒和他說過話。”他的鏡頭從源頭捕捉藝術情感,與其它藝術保持連續不斷的、不乏衝突的對話,關乎一種安身立命的終極情懷。翻譯值得加分。

評分##有可能是電影史上最節儉(甚至吝嗇)的導演。瞭解其工作方式,就能明白為何侯麥電影中的人物能擁有如此自然、飽滿的狀態,而攝影機像是有魔力般地捕捉這一切。更令人欽佩的是貫穿生命始終的勤勉、堅定、剋己,用個體實踐踐行瞭內心追尋的古典主義理想。

評分###大部頭打卡#侯麥到底是怎麼一個人,是早在看完《綠光》《雙姝奇緣》讀完他寫的情感故事後就特彆想瞭解的。讀費裏尼的口述自傳《小醜的流浪》的同時讀侯麥的這本傳,就更能凸顯他的細膩和溫情(費裏尼的溫情比較“意大利”,盡管有著羅馬的古典文化底蘊。我這麼覺得的),兩位導演的畫作都很是貼閤他們本人的性格。時不時翻開書中配的侯麥照片,想他是如何經曆傳中所寫事件,好像可以離這位導演更近。今年是侯麥誕辰百年,據說資料館放完費裏尼的影展就辦侯麥的?驚叫!這好像不是短評瞭……

評分##本科畢業論文參考資料之一,終於在3個月內短斷斷續續讀完。雖說存在錯彆字和部分語句翻譯不通的問題,全書引證的資料還是十分翔實,讓我看到瞭侯麥作為莫裏斯時的“小傲嬌”哈哈哈哈哈(特彆是明明自己偷偷練鋼琴,還在自己新齣的古典音樂研究書中錶態說自己是業餘音樂學者,對彈奏鋼琴的經曆隻字未提——可能是因為此前有評論傢說他在《夏》中寫的麯子不好,然後自己偷偷賭氣吧)

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有