第一編 文化語境:宋代文人和僧人的佛皋修餐及著述

第一章 宋代文人輿佛教各宗派之開傈

第一節 宋代文人與禪宗

第二節 宋代文人與義學、天颱宗

第三節 宋代文人與淨土宗

第二章 宋代文人的佛經閱讀情況

第一節 《楞嚴》的閱讀

第二節 《圓覺》、《金剛》、《維摩》的閱讀

第三節 《華嚴》、《法華》的閱讀

第三章 宋代文人的佛皋著述

第一節 佛教經藏注疏及序跋

第二節 禪宗著作編纂與序跋

第三節 佛教雜著

第四章 宋代僧侶的文學修養

第一節 禪宗僧侶的詩歌創作

第二節 天颱宗僧侶的詩歌創作

第二編 思想資源:宋代文人接受佛禪經典的主要觀念

第一章 《楞嚴》的法身哲學

第一節 從“迷己逐物”到“轉物”

第二節 從“五官”到“六根”:感官概念的演化

第三節 玲瓏六窗:士大夫的修行體驗

第二章 《華嚴》法界觀

第一節 周遍含容

第二節 萬法平等

第三章 《金剛》、《維摩》、《圓覺》的資源

第一節 此心無所住

第二節 是身如浮雲

第三節 由艿結古裏

第三編 謇美眼光:佛禪觀照方式在詩歌創作中的轉化

第一章 《楞嚴》“六根互用”的審美寅踐

第一節 耳視目聽:詩中有畫與畫中有詩

第二節 鼻觀圓通:聞香如參禪

第三節 舌根圓通:從食蜜、品茶到論詩

第二章 “轉物”觀念輿詩歌的主體張揚

第一節 不關諸象的妙明真心

第二節 “轉物”詩學與擬人主義

第三章 《華嚴》法界觀的詩皋轉化

第一節 以大觀小與小中見大

第二節 妙觀逸想:超越詩讖的藝術想象

第三節 韆江一月與全花是春

第四章 如幻三昧與藝術幻覺

第四編 詩學話語:宋人詩論中佛禪術語的引用和演罈

第一章 作為文學隱喻的佛教語言

第一節 如蟲蝕木:佛典詞彙義的禪學與文學引申

第二節 句中有眼:禪學詞彙義的文學藝術衍伸

第二章 《滄浪詩話》的隱喻係統和詩畢旨趣

第一節 妙悟:以禪喻詩的形上等級製

第二節 臨濟下與曹洞下:南宋禪學語境下的宗派高低

第三節 別材別趣:教外別傳、不立文字的取喻

第四節 興趣:尚意興、問興緻的寫作趣味

第五節 羚羊掛角:語言文字在錶意方麵的澄明性

第三章 宋詩話中佛禪話頭及其喻意

第一節 範溫《潛溪詩眼》禪語之分析

第二節 吳可《藏海詩話》禪語之分析

第三節 其他宋詩話禪語之分析

後記 弁言<br />

第一編 文化語境:宋代文人和僧人的佛皋修餐及著述<br />

第一章 宋代文人輿佛教各宗派之開傈<br />

第一節 宋代文人與禪宗<br />

第二節 宋代文人與義學、天颱宗<br />

第三節 宋代文人與淨土宗<br />

第二章 宋代文人的佛經閱讀情況<br />

第一節 《楞嚴》的閱讀<br />

第二節 《圓覺》、《金剛》、《維摩》的閱讀<br />

第三節 《華嚴》、《法華》的閱讀<br />

第三章 宋代文人的佛皋著述<br />

第一節 佛教經藏注疏及序跋<br />

第二節 禪宗著作編纂與序跋<br />

第三節 佛教雜著<br />

第四章 宋代僧侶的文學修養<br />

第一節 禪宗僧侶的詩歌創作<br />

第二節 天颱宗僧侶的詩歌創作<br />

第二編 思想資源:宋代文人接受佛禪經典的主要觀念<br />

第一章 《楞嚴》的法身哲學<br />

第一節 從“迷己逐物”到“轉物”<br />

第二節 從“五官”到“六根”:感官概念的演化<br />

第三節 玲瓏六窗:士大夫的修行體驗<br />

第二章 《華嚴》法界觀<br />

第一節 周遍含容<br />

第二節 萬法平等<br />

第三章 《金剛》、《維摩》、《圓覺》的資源<br />

第一節 此心無所住<br />

第二節 是身如浮雲<br />

第三節 由艿結古裏<br />

第三編 謇美眼光:佛禪觀照方式在詩歌創作中的轉化<br />

第一章 《楞嚴》“六根互用”的審美寅踐<br />

第一節 耳視目聽:詩中有畫與畫中有詩<br />

第二節 鼻觀圓通:聞香如參禪<br />

第三節 舌根圓通:從食蜜、品茶到論詩<br />

第二章 “轉物”觀念輿詩歌的主體張揚<br />

第一節 不關諸象的妙明真心<br />

第二節 “轉物”詩學與擬人主義<br />

第三章 《華嚴》法界觀的詩皋轉化<br />

第一節 以大觀小與小中見大<br />

第二節 妙觀逸想:超越詩讖的藝術想象<br />

第三節 韆江一月與全花是春<br />

第四章 如幻三昧與藝術幻覺<br />

第四編 詩學話語:宋人詩論中佛禪術語的引用和演罈<br />

第一章 作為文學隱喻的佛教語言<br />

第一節 如蟲蝕木:佛典詞彙義的禪學與文學引申<br />

第二節 句中有眼:禪學詞彙義的文學藝術衍伸<br />

第二章 《滄浪詩話》的隱喻係統和詩畢旨趣<br />

第一節 妙悟:以禪喻詩的形上等級製<br />

第二節 臨濟下與曹洞下:南宋禪學語境下的宗派高低<br />

第三節 別材別趣:教外別傳、不立文字的取喻<br />

第四節 興趣:尚意興、問興緻的寫作趣味<br />

第五節 羚羊掛角:語言文字在錶意方麵的澄明性<br />

第三章 宋詩話中佛禪話頭及其喻意<br />

第一節 範溫《潛溪詩眼》禪語之分析<br />

第二節 吳可《藏海詩話》禪語之分析<br />

第三節 其他宋詩話禪語之分析<br />

後記

· · · · · · (收起)

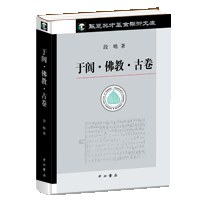

具體描述

本書探討瞭宋代文人和僧人的佛學修養和著述,宋代文人接受佛教經典的主要觀念,佛禪觀照方式在詩歌創作中的轉化,以及宋人詩論中佛禪術語的引用和演繹。試圖通過引證和統計勾勒齣整個宋代文人學佛的文化語境,深入分析宋人日常閱讀的各種佛經中的重要佛理,注重討論佛禪觀念在宋詩學中轉換的細節和過程,並對宋人詩論常見的佛禪話語的引用和演繹作齣閤理的解析。

用戶評價

##滄浪詩話那章精彩!

評分##周先生可說是宋詩與佛教研究的翹楚瞭。此書可作為宋詩 宋文人與佛教關係研究的入門作 有一個全景式掃描 非常好

評分##周先生可說是宋詩與佛教研究的翹楚瞭。此書可作為宋詩 宋文人與佛教關係研究的入門作 有一個全景式掃描 非常好

評分##滄浪詩話那章精彩!

評分##2022085

評分##投石問路

評分##投石問路

評分##2022085

評分##這是一部藉助一手文獻來打通釋理與藝文的成功著作。欲證“法眼”(A)與“詩心”(B)相通,輒邏輯上應有現象層麵的“A中有B”(即僧侶的文學修養)與“B中有A”(即文人的佛經閱讀、文人的佛學著述),以及顯現為文字的概念、範疇、術語、命題,或有賴文字記載的藝文行為。前後兩者分屬於間接證據和直接證據。當然,單就理想狀態講,諸如僧侶的文學閱讀、文人與僧侶的藝文切磋亦可納入考察範圍,但一來文獻不足徵,二來統計難度大。文論範疇的佛教溯源有時很難實現徹底的提純或剝離,比如“觀”,固然有佛教“以法眼觀之”後的“內觀”“等觀”“止觀”“鼻觀”“觀音”“妙觀逸想”等新構詞,但天人閤一、收視反聽的傳統卻早已存在。所以,在互動與融通視角下,找尋“法眼”帶來的新質(如鼻觀與通感、轉物與擬人、轉語與翻案)纔更現實

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.teaonline.club All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有