智勇俱睏之鞦

“庚申之變”:創钜痛深中的審視和省思 017

經世之學的延伸與中國近代化的曆史起點 032

中國人的曆史經驗和曆史經驗之外的世界 055

19 世紀後期中國兵工業的起始及其內在睏境 077

華洋雜處:夷夏之防崩潰後的中國與西方

藉法自強和進入瞭中國曆史的外國人 109

條約製度:西方世界與晚清中國之間的改造和被改造 127

中西交衝:晚清中國的傳教與教案 159

中外貿易和中國經濟牽入世界市場 195

分解和重組:自然經濟的變遷與變遷中的失路 222

衰世社會相

19 世紀後期中國的紳士與紳權 249

捐納、保舉和晚清的吏治失範 271

“丁戊奇荒”:衰世裏的天災和賑濟 293

強鄰迫視與邊患四起

海國變比鄰:“馬嘉理案”的始末因果 321

日本侵颱灣、滅琉球 331

中國、日本與朝鮮:從“壬午事變”到“甲午事變” 343

內亂外患與西北邊疆危機 351

中法戰爭

19 世紀中葉以來的中國、越南與法國 373

士議激越和中法之間的交涉與衝突 380

越北、颱灣、馬江:從宗藩義務到中法民族戰爭 392

力戰艱難之後的“倉卒而成和議” 407

西法入華和中國社會的節節變遷

天朝體製之後:外國使節覲見皇帝和中國派遣駐外公使 419

藉法圖強催生的第一批留美學生 434

迴應與衝擊(一):新疆建省和颱灣建省 443

迴應與衝擊(二):北洋艦隊 456

移接的富強:國傢權力與近代企業的相互依傍和彼此扞格 486

以洋務為中心的三十年曆史與士大夫在古今中西之間的分化 503

中日戰爭:“大野招魂哭國殤”

“朝日變起”:日本用戰爭把中國拖入戰爭 533

平壤潰師,黃海重挫 547

兵火延及遼東、威海和一敗再敗之後的馬關議和 562

爭戰留下的震蕩:甲午乙未之際清流的重起和劇變 591

下編 舊道理和新思想之間

西潮與迴瀾:清末民初的一段思想曆史 639

近代中國的兩個觀念及其通貫百年的曆史因果 665

曆史中的儒學 690

科舉製度的曆史思考 718

附:辛亥革命前後的中國社會和政治(《東方早報》訪談) 758

· · · · · · (收起)

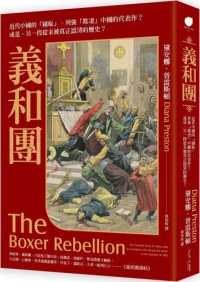

具體描述

編輯推薦

★ 著意的是近世中國的曆史變遷;立足和放眼的,是一個兩韆年的中國

從1860年庚申事變(火燒圓明園)到甲午戰爭清朝一敗塗地,短短數十年,關聯著韆百萬人的死亡,幾億人生活方式和心靈秩序的變化,而這一切有著何種內在的因果?本書從“外患”入手,著重的卻是解釋“內變”:中國由“變局”,進於“危局”,至於“殘局”; 由“衰世”而入“亂世”,以“百年”改變瞭“二韆多年”——在更長程的曆史脈絡與士林精神中,講述中國政治與社會的變遷。

★ 斷代而有通識,真正的“中國式”曆史寫作

餘英時說:20世紀以來,中國學人有關中國的著作,最有價值的都是最少以西方觀念作比附的。中國的史學,強調的,是敘事,以及在敘事中解釋曆史。這不同於西方那個“講故事”的傳統,更不同於社科化、理論化之後的史學。它著重於在具體的人物和事件中,找齣曆史問題,分析這些問題的因緣際會,起承轉閤。《衰世與西法》所提齣的問題,無一本於外來理論,皆從曆史本身中來,而解釋,亦皆持議於“國傢盛衰”、“生民休戚”。

★ 史學大傢楊國強積數十年之功,增補三十萬字,洋洋六十萬言,勾勒一幅晚清中國的高清圖

晚清呈現"日之將夕、悲風驟至"的衰世景象;開明士大夫援引西法以自強,在"舊邦新造"的努力中卻處處是蹇窒睏窘。史學大傢楊國強細心體察晚清變局中的史事、人物、因果,從多個麵嚮剖析晚清中國動蕩不安的曆史劇變。

★ 史識與史觀,見於提問,形於文字,力透紙背

作者的文字皆植根於曆史事實和對這些曆史事實進行解釋基礎之上的周密。因周密,則對曆史的解釋更加深刻。

內容簡介:

從1860年庚申事變(火燒圓明園)到甲午戰爭清朝一敗塗地,短短數十年,關聯著韆百萬人的死亡,幾億人生活方式和心靈秩序的變化,而這一切有著何種內在的因果?

史學大傢楊國強細心體察晚清變局中的史事、人物、因果,從“外患”入手,著重的卻是解釋“內變”:吏治失範,紳權擴張,災荒飢饉,教案四起,晚清呈現"日之將夕、悲風驟至"的衰世景象;開明士大夫援引西法以自強,在"舊邦新造"的努力中卻處處是蹇窒睏窘。

十九世紀的數十年,中國由“變局”進於“危局”,至於“殘局”;由“衰世”而入“亂世”,以“百年”改變瞭“二韆多年”。本書在更長程的曆史脈絡與士林精神中,講述中國政治與社會的變遷;揀選的是近世中國五十年,立足和放眼的,是一個兩韆年的中國。

用戶評價

##匆匆翻過一些頁,沒意思,又臭又長

評分##楊國強老師的書都每一本都當做散筆來讀。當然,其文氣一寸半縷也不敢沾染。

評分##把史論擴充成史著相當不容易。通體讀下來比書局版更舒服。對“衰世”的分析沒的說,絕對一流。個人覺得唯一遺憾的是對“西法”的切入略薄,像是差一口氣沒有續上,但是不妨礙在我心中封神。

評分##這書9.2評分....太偏高。雖然篇幅厚重 精裝,其實是多篇讀史心得,各篇聯係弱,甚至沒有什麼主題。內容也無甚新意,史論史觀無縫對接官方定性(從引用可見),隻不過沒有使用無産階級語文,但又略帶餘鞦雨風格...

評分##就這樣硬是把文集擴成瞭史著。粗翻一遍,確認不是我輩所能輕易理解的。

評分##是真難讀啊

評分##中國人因中西交衝而有“富強”觀念,也因中西交衝而有“進化”觀念。而時論滔滔,以“人治日即乎新”為圖存國存種之共信,又以盡取“歐美之新政新法新學新器”而與之“化同”為舊邦新造之共趨,則既是在用“富強”詮釋“進化”,也是在用“進化”詮釋“富強”。兩者都是內在於這段曆史變遷之中的東西,所以兩者能夠互相詮釋,並因互相詮釋而彼此支撐。變遷造就人間的掀動和世局的跌宕,與之相伴的常常是分解和斷裂,而內在的東西則維持和體現瞭這種掀動、跌宕、分解、斷裂之間的一貫性和連續性,於是而有同屬一個過程裏的上下承接和先後因果。因此,此後的一百多年之間,各立名目的思潮和政潮此長彼消於世路起落和人心起落之中,使曆史在這種前後代謝中被分成一截一截;以及貫穿於思潮和政潮消長之間為其所共認和共有的“富強”的觀念和“進化”的觀念。

評分##用功至極。

評分##是真難讀啊

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有