具体描述

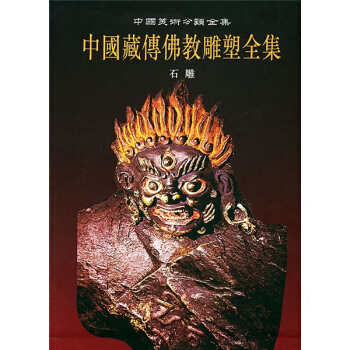

内容简介

《中国美术史(第4卷)》讲述了美术史的编写过程,也是对史料重新研究的过程。尽管存在时间和学术水平的限制,但我们力求对新问题有所发现,使我们的认识逐渐接近中国美术史发展的客观规律,有所创造地向读者作出交代,交代自己所掌握的史的规律性,是通过哪些有代表性的现象体现出来的。如果读者能对我们的认识成果提出认真的批评,使我们的认识有进一步的发展,那就有可能创造条件使我们的劳动成果与我们的期待更相接近。目录

正文目录正文

参考书目

后记

前言/序言

用户评价

这部厚重的著作,当我初次翻开它时,心中涌起的是对博大精深的中国传统艺术的敬畏。尽管我期待从中找到关于近现代艺术思潮的激荡与转折,但书中的笔触似乎更专注于早期文明的源头活水,对于魏晋风度的飘逸、唐代盛世的恢弘,描摹得细致入微,仿佛能让人触摸到那些久远的时代气息。尤其是对壁画和雕塑的论述,细节之丰富,简直是一次穿越时空的视觉盛宴。然而,对于那些在历史转角处发生的艺术变革,那些伴随着社会剧变而产生的新的审美取向和创作方法,似乎只是轻描淡写地带过,留给我很多需要自行填补的空白。这本书像是为一位对古典艺术有着深厚基础的学者准备的,它假定读者已经对“为什么”了然于胸,而只是详尽地罗列了“是什么”。我更希望看到的是,那些艺术史学家是如何在时代的洪流中捕捉到那些稍纵即逝的、具有划时代意义的灵感火花,而不是仅仅沉浸于对既有成就的梳理与赞美之中。

评分阅读体验颇为“严谨”,可以说是学术范十足,每一个论断都像是经过了千锤百炼的考证,引经据典,旁征博引,让人不得不佩服作者扎实的研究功底。不过,这种近乎“教科书式”的叙述风格,对于一个带着休闲阅读目的的普通爱好者来说,未免显得有些沉闷和难以亲近。我原以为会读到一些更具个人洞察力的解读,比如对某些画家心境的揣摩,或是对某一流派兴衰背后社会心理学的分析。但这里给出的,更多是客观的、像是文物鉴定报告一样的描述,色彩的运用、构图的比例、材料的特性,都得到了详尽的解剖。这无疑是一本优秀的参考工具书,当你需要核对某件作品的年代或流派归属时,它能为你提供最可靠的答案。只是,艺术的魅力往往在于它与人性的交织,而这种深层次的“情感连接”,在这本专著中似乎被刻意地保持了距离。

评分这本书的装帧和印刷质量本身就体现了一种对传统的尊重,纸张的厚度、墨色的均匀度,都透露出制作的用心良苦。内容上,它对特定历史时期工艺美术的关注度,远超我的想象。比如,对某一朝代瓷器釉色的细微差别,以及金属器皿纹饰的演变逻辑,都有着近乎“痴迷”的探讨。我从中学习到了很多关于材料学和传统技艺的知识,这对于理解艺术品的物质基础至关重要。遗憾的是,这种极端的细节聚焦,使得叙事节奏显得有些拖沓。对于那些更关注艺术观念演变,或者对某一时期艺术“精神气质”感兴趣的读者而言,可能需要花费极大的耐心才能从中提炼出他们真正想找的“精髓”。它更像是一本“技法百科全书”,而非一部充满激情的艺术史“史诗”。

评分这本书的体量令人望而生畏,它似乎想将某个时间段内的所有重要艺术现象囊括其中,这无疑是一项浩大的工程。对于入门者来说,这可能是一个过于陡峭的台阶,大量的专业名词和复杂的历史背景交织在一起,阅读起来需要时刻保持高度集中的精力,稍有走神便可能迷失在繁复的细节之中。我个人在阅读过程中,最感困惑的是,在处理不同地域、不同阶层艺术之间的关系时,似乎存在一种隐性的等级划分,某些“主流”艺术形式被给予了压倒性的篇幅,而那些民间艺术、少数民族艺术,或者说那些“非官方”的审美表达,则像是历史的边缘脚注,没有得到应有的关注和深入剖析。如果能更平衡地看待艺术光谱,展现更广阔的文化图景,这本书的价值无疑会更上一层楼。

评分坦白说,我拿起这本书时,更期待的是一场关于“美”的哲学辩论,是不同时代审美观的激烈碰撞。我希望看到作者对“何为中国之美”进行一场深刻的、甚至带有颠覆性的思考。然而,书中的论述虽然全面,却似乎过于“安全”,它小心翼翼地维护着既定的学术共识,很少有令人眼前一亮的、挑战传统的独特见解。它像是一位德高望重的长者,循循善诱,讲述着家族世代相传的故事,每一个细节都无可指摘,但缺乏那种能点燃年轻一代好奇心的“叛逆”火花。对于那些渴望从艺术史中寻找当代启示的读者来说,这本书提供的理论框架虽然坚实,但在思想的锐度上,总觉得有所欠缺,更偏向于对“历史事实”的记录与梳理。

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

评分差差差差,这么多年最差的一次京东购物,

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有