梅莱赫.•.拉维奇 / 035

一个黄包车夫在上海的晨曦中死去(1937)

安妮.•.F. 维廷 / 043

书信(1939年7月)

阿尔弗雷德.•.弗里德兰德 / 050

开场白(1939)

埃贡.•.瓦罗 / 056

是的,那就是上海(1939)

唐维礼 / 062

奇异的上海(1940)

安妮.•.F. 维廷 / 068

书信(上海,1940年1月4日)

洛特.•.玛戈特 / 078

中国舞女(1940)

E. 西姆霍尼 / 083

三个国家将我吐出来(1941)

库尔特.•.莱温 / 087

再多些光明(1941)

耶霍舒亚.•.拉波波特 / 091

就这样开始了……(上海的犹太文化工作)(1941)

约斯尔.•.莫洛泰克 / 098

母亲的哀歌(1941)

E. 西姆霍尼 / 103

“我的上帝,我的上帝,为什么离弃我”(1942)

末底改.•.罗滕贝格 / 107

网里的太阳(1942)

约斯尔.•.莫洛泰克 / 111

上海(1942)

卡尔.•.海因茨.•.沃尔夫 / 117

勤劳的砖瓦匠(1942)

赫尔曼.•.戈德法布 / 121

流浪(1942)

雅各.•.H. 菲什曼 / 124

缩影(1942)

约斯尔.•.莫洛泰克 / 126

一封信……(1943)

耶霍舒亚.•.拉波波特 / 129

日记(节选,1941—1943)

佚名 / 136

大头针,别钉在我这里(1944)

约尼.•.费茵 / 139

关于上海隔都的诗(1945)

赫伯特.•.泽尼克 / 149

猴变人(1945)

肖莎娜.•.卡汉 / 153

《在火与火焰中:犹太女演员日记》(节选,1941—1945)

库尔特.•.莱温 / 170

每周的沙拉(1946)

雅各.•.H. 菲什曼 / 173

婚礼(1947)

致谢 / 187

人名译名对照表 / 189

附录:关于上海犹太难民的中文史料和回忆录 / 196

· · · · · · (收起)

具体描述

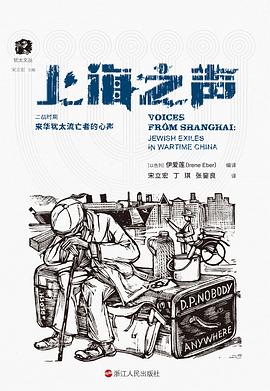

当希特勒上台,德国军队开始席卷欧洲时,近2万名中欧犹太难民逃到了上海。本书收集了犹太难民在登陆中国后数年内创作的信件、日记、诗歌和短篇故事,再现了他们艰难跨越语言文化、信仰体系和民族传统的障碍而努力谋生的心路历程,并揭示了上海犹太社团内部因经济地位、信仰水平和阶级出身的差异而面临的严峻挑战。

本书文字取自档案馆、私人收藏和早已停刊的报刊,不仅是对纳粹大屠杀和流亡文学的充实与丰富,而且为一窥来沪犹太难民的心路历程提供了无可替代的原始文献。编者作为纳粹大屠杀的幸存者,不仅为这些名不见经传的作者补充小传,还结合时代背景给出了自己的解读。书中文字风格多样,或写实,或讽刺,或幽默,或抒情,或移情,或激励人心,读来真切,令人深思。

用户评价

##重要的史料

评分##主要是在上海的犹太难民的日记,诗歌汇总。犹太人分三批,第一批19世纪中期,来中国做生意的犹太富人,第二批是俄日战争,留下来的犹太士兵,第三批二战期间来的。犹太人内部还分,德国犹太人,奥德利犹太人,波兰犹太人,这些中欧犹太人人数多,但都没什么钱,1937年,日本管辖上海,犹太难民就被要求进入虹口的隔离区,需要通行证才能去公共租界做生意,赚钱生活。犹太人中有一批作家,曾在日本神户待过一段时间,然后被遣往上海,这批人对上海的生活什么不满,非常怀念日本...

评分##收录集,总体来说还是有点东西的,苦难的不同

评分##资料集,要想研究好犹太人在中国的历史,不会多国语言是不行的啊,可惜学起来都不咋简单????

评分##抱着从中寻找中犹人民亲睦友好这一美好愿望的读者无疑会失望,从这些犹太难民的诗歌、散文、书信、小说中呈现出来的是巨大的民族和文化差异。流亡中的犹太难民愤懑、忧虑,焦心生存和未来,接触到的多是苦力、伙计、乞丐等底层中国百姓,有些难民对中国百姓的苦难抱有同情。从中也能看出犹太难民自身的四分五裂,他们当中很多早已向父祖辈生活的那片土地上的民族、语言、宗教、文化归化,与其说他们是犹太人,不如说他们是身为犹太人而被驱逐的俄国人、波兰人、德国人……。有一点史料价值,晚上被辗转腾挪没法倒车的工程车搅了睡眠,在微信读书读完。

评分##抱着从中寻找中犹人民亲睦友好这一美好愿望的读者无疑会失望,从这些犹太难民的诗歌、散文、书信、小说中呈现出来的是巨大的民族和文化差异。流亡中的犹太难民愤懑、忧虑,焦心生存和未来,接触到的多是苦力、伙计、乞丐等底层中国百姓,有些难民对中国百姓的苦难抱有同情。从中也能看出犹太难民自身的四分五裂,他们当中很多早已向父祖辈生活的那片土地上的民族、语言、宗教、文化归化,与其说他们是犹太人,不如说他们是身为犹太人而被驱逐的俄国人、波兰人、德国人……。有一点史料价值,晚上被辗转腾挪没法倒车的工程车搅了睡眠,在微信读书读完。

评分##在烽火连天食不果腹的年代,上海收留了3万的犹太人。避难的犹太人怀念之前欧洲的生活,而此刻欧洲的纳粹大量屠杀犹太人。他们怀念在神户停留的美好时光,而日本人却绞尽脑汁把他们赶走。他们充满怨气地住在上海,而上海却帮他们逃过了生命中的劫难。

评分对这段历史了解不多,而且曾经还自带了一层玫瑰色的滤镜。这本小册子篇幅不大,足以颠覆自己的旧印象。导言值得细读,概括了二战期间上海犹太人是怎样分批来到上海,内部有多少派别,他们是如何对中国既抱有同情但也无法摆脱旧的身份和阶级的视角,因此能够和上海及中国人产生深厚感情的人并不多。书的大部分内容是抢救式搜集了上海犹太人的诗歌、散文、速写等,对了解当时的细节很有用,也为想深入了解这段历史的人提供了路标。

评分##人类的悲喜并不相通,哪怕寄人篱下,仍有的优越感让我反感。一本在上海暂住的犹太作家单一作品的合集。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有