第一部分 从耻辱感启程

一 从“耻辱”(“羞耻”)启程的契机

——作为民族自我批评的鲁迅文学之一

二 “耻辱”的形象

——作为民族自我批评的鲁迅文学之二

三 从“呐喊”到“彷徨”

——作为民族自我批评的鲁迅文学之三

第二部分 《野草》研究

《(野草)研究》序

一 《野草》与其背景

(一)彷徨

(二)“人道主义”与“个人主义”

(三)苦闷的象征

二 《野草》注解

凡例

(一)秋夜

(二)影的告别

(三)求乞者

(四)我的失恋

——拟古的新打油诗

(五)复仇

(六)复仇(其二)

(七)希望

(八)雪

(九)风筝

(十)好的故事

(十一)过客

(十二)死火

(十三)狗的驳诘

(十四)失掉的好地狱

(十五)墓碣文

(十六)颓败线的颤动

(十七)立论

(十八)死后

(十九)这样的战士

(二十)聪明人和傻子和奴才

(二十一)腊叶

(二十二)淡淡的血痕中

——记念几个死者和生者和未生者

(二十三)一觉

(二十四)题辞

《(野草)研究》跋

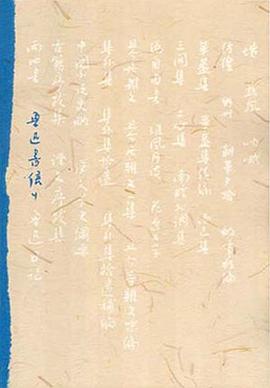

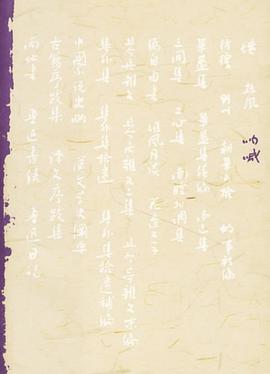

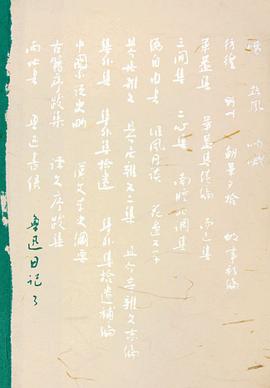

1924-l927年鲁迅作品一览

《(野草)研究》中文要旨

《野草》相关日本语文献目录

(一)翻译

(二)论文及其他

其他参考文献

(一)日语文献(以作者姓名日文五十音图为序)

(二)中文文献

第三部分 恢复的希望

一 鲁迅:关于“人”与“鬼”

二 关于《药》的读解

——乌鸦象征什么

三 《阿Q正传》再考

——关于“类型”

编译后记

· · · · · · (收起)

具体描述

本书所收内容,第一部分为70年代末、80年代初发表的系列论文,第二部分为1997年出版的《(野草)研究》,第三部分为近年的学术报告。在翻译中,我对丸尾先生的研究特点有了进一步的了解。他的方法或许可以称之为“历史还原法”,就是把鲁迅放回到特定的社会文化背景中去,放回到鲁迅自身的精神发展脉络与作品生态群落中去。正是顺着这一思路,我加深了对鲁迅的理解,在方法论上亦有收获。我想,丸尾先生之所以一再自谦,也是因为他的学术方法并非无源之水,而是日本鲁迅研究学术传统的发扬光大,其中融会了增田涉对研究对象及其历史背景的深人体察,竹内好的思想史视角和以鲁迅自身作品来解释鲁迅的方法,丸山昇严谨的实证,伊藤虎丸绵密的思辨,木山英雄富于穿透力的哲学与诗性的交织……当然,丸尾先生在汲取传统的同时有着个人聪慧的感悟与灵性的发挥,至于扎扎实实的文本细读与历史追溯自不待言。

用户评价

##读《野草》总是只有直感,迎面扑来的唯有惨烈二字。那种内噬力、自戕、复仇的“变态”与快感决定了文本本身拒绝阐释的孤傲气质。此书偏重实证,把握鲁迅“创痛酷烈”的精神内核颇为到位,如能结合精神分析就更好了......

评分##对野草题辞的解释完全弱掉,好像一口气没撑到最后,可惜了

评分##不禁怀疑丸尾常喜先生身上具有诺斯替气质。

评分##作为一个外国学者,作者对鲁迅的研究还是比较不错的,但是显然他的一些分析并不独到,远没有达到国内鲁迅学的前沿的程度

评分##不禁怀疑丸尾常喜先生身上具有诺斯替气质。

评分##选读野草

评分##不错不错

评分##隔靴搔痒。不给力。

评分##由回心“耻”始,经呐喊的愤怒孤寂,到彷徨的虚妄,至野草,鲁迅对自我生命哲学的迷茫彷徨改变以至诀别剧而终,野草无愧于鲁迅研究中核心中的核心。丸尾将野草的解读置于历时的序列之中,使其不再作为静态而同一的完成物存在,而是打开了它动态的一面,矛盾而彷徨,这恰恰是鲁迅兼具战士的冷静和文人的思索内在的生命力之点睛。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有