具体描述

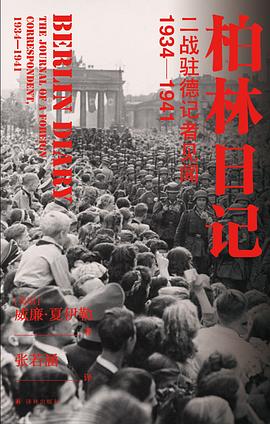

1934—1941年,威廉·夏伊勒作为驻德国记者,目睹、报道了初生的纳粹德国将整个欧洲乃至全世界一步步拖入战争深渊的全过程。他经历了协和广场暴乱、德国吞并奥地利、瓜分捷克斯洛伐克等重大历史事件,并向世界及时传递了波兰战役、挪威战役、法国战役和英国空战等战场的大量一手资料。在柏林期间,他得以近距离接触希特勒、戈林、戈培尔等德国高层和英美等国外交与媒体人员,对于德国政治生活的方方面面都有细致入微的观察。《柏林日记:二战驻德记者见闻,1934—1941》包含夏伊勒对欧洲局势和普通人日常生活的记录与思考,并在日后孕育出《第三帝国的兴亡:纳粹德国史》这部经典巨著。

本书新版结合英文原文对全书进行了仔细的校订,并添加了近百幅历史照片和二战部分战场的形势图,以期对历史事实有更直观的呈现。

用户评价

##以当局者的角度重塑历史,非常有意思,历史迷雾中一切看来都不同:西欧抵抗瓦解之迅速之震撼、德国之势不可挡、民众生活和战争之遥远...可惜只记录到41年,最惨烈的还远未来临。书里还写了不少作者工作的内容,可以跳过。

评分##印象最深的是开会的时候戈林咬铅笔头。感觉这本日记没有太多作者自己的生活,像极了没发表的通讯报道,挺无聊的。

评分##让那些在历史中离我很远的人,有了一种活生生的感觉。 世界充满了欺骗,国家制造舆论,欺骗人民,特别是战争中的人们只能在谎言中盲目的勇敢着。

评分##3.5

评分虽然说很喜欢《第三帝国的兴亡》,但这他本《柏林日记》很让人不舒服的一点在于用另一种种族主义——歧视、贬低德意志民族——来反对纳粹德国的种族主义。人类最丑陋的一面隐藏在任何肤色与文化背景之下,而不只是德意志人或者某个想象的共同体。

评分##《第三帝国的兴亡》还没读完,终于先把这本读完了,4.5分吧。虽然在日记里充满了作者对日耳曼民族的偏见,但也纠正?了一些我对战时德国民众的主观印象,补充了关于那段历史更生活化的一面,以及在最后的总结里对作者的敏锐性respect。

评分##在战争开始前和最初的15个月,处于柏林中心,用自己的眼睛和工作记录真实战争中的德国,只留下这本日记,作者这一辈子就值了。非常难得的史料和视角。

评分虽然说很喜欢《第三帝国的兴亡》,但这他本《柏林日记》很让人不舒服的一点在于用另一种种族主义——歧视、贬低德意志民族——来反对纳粹德国的种族主义。人类最丑陋的一面隐藏在任何肤色与文化背景之下,而不只是德意志人或者某个想象的共同体。

评分##译笔流畅,对于元首的描摹与政治文化氛围变化两处值得一看,可与《第三帝国的旅人》共读。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.teaonline.club All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有